Животный мир океанских глубин презентация. Презентация - давление на дне морей и океанов

Исследование морских глубин. Человек начал осваивать подводный мир ещё в глубокой древности. Опытные, хорошо тренированные ныряльщики (собиратели жемчуга),задерживая дыхание на 1-2 мин, погружались без всяких приспособлений на глубину (а иногда и более) метров.

Для увеличения времени пребывания под водой люди вначале использовали дыхательные трубки из тростника, кожаные мешки с запасом воздуха, а также «водолазный колокол» (в верхней части которого при погружении в воду образовывалась «воздушная подушка», из которой человек получал воздух.

На глубине, превышающей 1,5 м, можно дышать только таким воздухом, который сжат до давления, равного давлению воды на данной глубине.На глубине, превышающей 1,5 м, можно дышать только таким воздухом, который сжат до давления, равного давлению воды на данной глубине.

В 1943 г французами Ж. Кусто и Э. Ганьяном был изобретен акваланг- специальный аппарат со сжатым воздухом, предназначенный для дыхания человека под водой. Благодаря этому изобретению плавание под водой стало увлекательным и распространенным видом спорта.

Акваланг позволяет находиться под водой от нескольких минут (на глубине около 40 м) до часа и более (на небольших глубинах). Спуски с аквалангом на глубины более 40 м не рекомендуются т.к. вдыхание воздуха, сжатого до большого давления, может привести к азотному наркозу. У человека нарушается координация движений, мутится сознание.

Батискаф не связан тросом с кораблем и представляет собой автономный (самоходный) аппарат. Первый батискаф был построен и испытан швейцарским ученым О. Пиккаром в1948 г. В январе 1960 г. сын ученого Ж. Пиккар вместе с Д. Уолшем достигли на батискафе дна Марианского желоба в Тихом океане. Его максинальная глубина (измеренная в 1957 г. советским исследовательским судном «Витязь») составляет м.

Введение Ещё в детстве нам всем хотелось заглянуть под воду, но не просто открыть глаза в воде в ванной, а по нас- тоящему, где-нибудь глубоко, например на дне моря или океана. Ведь всем известно, что на морском дне есть свои рав- нины, горы и даже вулканы. А для того чтобы попасть туда нужны акваланги, или водолазные костюмы, а ещё лучше батискафы.

Исследования морских глубин В этом здании с 1972 по 1988 год размещался Институт биологии моря. Подводные исследования – информационный процесс, так как они связаны с накоплением сведений о подводной среде, о взаимодействии различных объектов под водой, о влиянии среды на её обитателей и человека.

Первые аппараты для работы под водой, созданные в вв., представляли собой металлические шлемы и костюмы, в которые по шлангу закачивали воздух. Давление воздуха внутри такого костюма препятствовало проник- новению воды.

Атмосферный водолазный скафандр Это прочный, водонепроницаемый костюм, который используют для работы на большой глубине. Водолаз вдыхает воздух, подавае- мый под обычным атмосферным давлением. Мощный металлический скафандр позволяет выдерживать давление воды на глубине 300 метров. Такое снаряжение позволяет получать данные, которые очень трудно собрать другими способами.

Первый акваланг на не большое погружение Акваланг- это устройство, позволяющее человеку плавать под водой без всякой связи с поверхностью. Этот акваланг позволял погружаться на метров, а время минут. Он был изобретён в 1957 году, а испытан летом 1958 года. Акваланг даёт воз- можность подолгу наблюдать поведение морских обитателей не тревожа их.

Акваланг нового поколения Для того чтобы передвига- ться и работать под водой, аквалангисты используют особые костюмы. В снаряже- ние обязательно входят ба- лоны со сжатой смесью кис- лорода и других газов, заме- няющей воздух. Эта смесь поступает в легкие через шланг с дыхательной трубкой.

Подводный аппарат первого поколения. Был построен в 1964 году, его масса 16,5 тонн. Максимальная глубина погружения 4500 метров. В 1968 году из-за аварии при спуске «Алвин» затонул на глубине 1540 метров в 110 милях к югу от Вудс-Хола (штат Массачусетс).

Самое глубокое погружение 23 января 1960 г. батискаф «Триест» погрузился на метров в самой глубокой части Тихого океана- Марианском желобе. Никто до этого не погружался глубже. Батискафы снабжены сложными измери- тельными приборами, они позволяют наблю- дать, и брать пробы со дна необходимые для работы биологов и обследования глу- боководных оазисов и коралловых рифов.

Послесловие Самым знаменитым в наше время является команда Жака- Ива Кусто. Те, кто погружался в гг., сыграли свою роль в том, что сейчас подводный мир открыт и больше не хранит тайн, по крайней мере таких, с которыми можно столкнуться при ординарном погружении.

Книги, которые стоит прочитать!!! Эти книги не всем известны: М.В. Пропп «В глубинах пяти океанов»; Люсьен Лобье «Оазисы на дне океан» (гидрометеоиздат); В.Левин, В.Коробков «Под водой- БИОЛОГИ» В этих книгах много интересной информации, которая может понадобиться вам в приготовлении презентации или на уроках: Физики, Биологии и Географии. Рожков Артём 7 «А»

Слайд 1

Давление на дне морей и океанов.

Исследование

морских глубин

МБОУ Кишкинская СОШ

Руководитель учитель физики Кузьмина Нина Юрьевна

2015 год

Выполнила ученица 7 класса Мальянова Виктория

Слайд 2

Глубина океанов достигает нескольких километров. Поэтому на дне океана

огромное давление. Так, например, на глубине 10 км (а есть и большие глубины)

давление составляет около 100 000 000 Па (100 000 кПа).

Слайд 3

Глубина океанов достигает нескольких километров. Поэтому на дне океана огромное давление. Так, например, на глубине 10 км давление составляет около 100 000 000 Па.

Слайд 4

На очень больших глубинах уже начинает быть заметной сжимаемость воды: вследствие сжатия плотность воды в глубоких слоях больше, чем на поверхности, и поэтому давление растет с глубиной несколько быстрее, чем по линейному закону, и график давления несколько отклоняется от прямой линии. Добавка давления, обусловленная сжатием воды. На наибольшей глубине океана, равной 11 км, она достигает почти 3% от полного давления на этой глубине.

Слайд 5

Но несмотря на это, на дне океана есть жизнь. Преимущественно обитатели этих мест рыбы. Для них характерны большие размеры и причудливые формы. Как же рыбы выдерживают тяжесть слоя воды толщиной в несколько километров?

Слайд 6

Им это не причиняет никаких болезненных ощущений. Дело в том, что тело, мышцы и кости рыб пропитаны водой, и рыба ощущает одинаковое давление изнутри и снаружи. Но если вытащить глубоководную рыбу на поверхность воды, внутреннее давление перестает уравновешиваться наружным. Рыбу раздувает, глаза выпучиваются, внутренности выворачиваются через рот. В таком раздутом виде рыба уже не может погрузиться на глубину. Тела таких рыб способны выдерживать давление в миллионы паскалей.

Слайд 7

Человек при специальной тренировке может без особых предохранительных средств погружаться на глубины до 80 м, давление воды на таких глубинах около 800 кПа.

Слайд 8

На больших глубинах, если не принять специальных мер защиты, грудная клетка человека может не выдержать давление воды. Для защиты применяют специальные водолазные костюмы. Ещё в 1839 году в России начали появляться английские водолазные костюмы, изобретенные Джоном Дином. Это водолазное снаряжение представляло собой совмещение скафандра Зибе с мощной помпой. Данное снаряжение довольно быстро развивалось, и уже к середине XIX века фактически являлось прототипом современного двенадцатиболтового вентилируемого снаряжения.

Слайд 9

Чуть позже в России появляется аналог современного трёхболтового снаряжения, изобретённый французом Огюстом Дейнерузом (фр.)

Слайд 10

С 1860-х годов было налажено производство двенадцатиболтового снаряжения на российских заводах,. примерно с этого времени в штат экипажа крупных судов были введены корабельные водолазы.

Слайд 11

Погружаться под воду люди начали достаточно давно. Уже в 4 тысячелетии до нашей эры находились смельчаки, которые ныряли в бездну, чтобы добыть кораллы. Так же известны случаи, когда воины под водой выстраивали целые искусственные рифы для вражеского судна или же совершали другие мелкие шалости, например, обрезали якоря. Для дыхания они приспосабливали трубки и мешки с воздухом. Но такие устройства были неудобны - мешки постоянно всплывали на поверхность, да и воздуха в них вмещалось маловато.

Слайд 12

В настоящее время на глубинах до 90м используется водолазный костюм, выполненный из прорезиненной ткани. Он даёт возможность водолазу быть под водой подвижным, способным к любой работе. Так же используется акваланг, который представляет собой баллон со сжатым воздухом. Современный акваланг был изобретён в 1943 году известным французским исследователем Жак-Ивом Кусто в сотрудничестве с талантливым инженером Эмилем Ганьян. Акваланг произвёл революцию в изучении и освоении Мирового океана - человек почувствовал себя в чужой стихии совершенно свободным.

Слайд 13

Жесткие скафандры дают возможность большего проникновения в глубь океана. Наибольшая глубина погружения водолаза в жестком скафандре немногим больше 200 м. Но такой скафандр связан с кораблем с помощью шланга, по которому подается воздух, он сковывает движения водолаза, мешает быстрому передвижению последнего под водой, и ограничивает свободу работы. Стенки этого скафандра имеют толщину больше сантиметра. Поскольку оболочка принимает на себя чудовищное давление на больших глубинах (от 30 до 60 атмосфер), она совершенно жёсткая. А водолазу, чтобы не просто рассматривать рыбок сквозь полусферический иллюминатор, но и выполнять, например, резку, сварку, дефектоскопию или спасательные работы, нужно иметь возможность сгибать руки и ноги. Для этого конечности сделаны «суставными» – они разделены на сегменты, а поэтому руки и ноги сгибаются за счет поворота сегментов.

Слайд 14

Современные подводные лодки способны выдержать давление воды на больших глубинах погружения. Внутри прочный корпус разделен на отсеки переборками, что повышает живучесть корабля в случае течи. Глубина погружения - одна из главных характеристик подводного корабля. До первой мировой войны считалась достаточной 50-метровая глубина, так как позволяла подводной лодке укрыться и не быть обнаруженной противником. Позже, с увеличением глубины возрастала свобода движения, лодка становилась мобильнее. На сегодняшний день возможная глубина погружения лодок может составлять в среднем 700 м.

Море всегда тянуло человека к себе, может быть даже больше, чем небо. Мировой океан является местом обитания огромного количества растений, рыб, морских животных, в том числе млекопитающих. Море всегда тянуло человека к себе, может быть даже больше, чем небо. Мировой океан является местом обитания огромного количества растений, рыб, морских животных, в том числе млекопитающих.

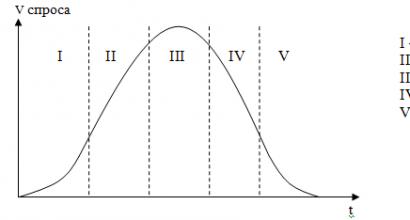

Различают несколько зон жизни океана. Наиболее населена верхняя толща воды, глубиной до 300 метров, так как это наиболее освещенная часть. Зона на глубине от 300 до 1000 метров носит названия области полумрака. Различают несколько зон жизни океана. Наиболее населена верхняя толща воды, глубиной до 300 метров, так как это наиболее освещенная часть. Зона на глубине от 300 до 1000 метров носит названия области полумрака.

На глубине свыше 1000 метров царит абсолютная тьма и сильный холод, здесь нет растений. Давление на больших глубинах очень велико, так на глубине 3800 м давление составляет 400 кг/см 3, а на глубине м – уже 7250 кг/см 3. На глубине свыше 1000 метров царит абсолютная тьма и сильный холод, здесь нет растений. Давление на больших глубинах очень велико, так на глубине 3800 м давление составляет 400 кг/см 3, а на глубине м – уже 7250 кг/см 3.

Обитатели морских глубин по-разному приспособились к этим трудным условиям. Обитатели морских глубин по-разному приспособились к этим трудным условиям. Единственный источник пищи глубоководных животных – трупы обитателей верхней части океана и бактерии. У них глаза либо отсутствуют, либо достигают высокой степени развития: иногда они огромных размеров, часто помещаются на боковых выростах – стебельках – или телескопические, снабженные системой линз. У слепых форм для разыскивания добычи есть особые длинные придатки тела – чувствительные щупальца. Многие организмы имеют сложные органы свечения, привлекающие добычу.

Глубоководная фауна добывается для исследования при помощи ловчих приборов и тралов, спускаемых с судна как ловушки на стальном тросе. Глубоководная фауна добывается для исследования при помощи ловчих приборов и тралов, спускаемых с судна как ловушки на стальном тросе.

Не знаю, есть ли занятие более интересное, чем исследование морских глубин, ведь даже сейчас не только большинство тайн океана остаются загадками для людей, но и далеко не во всех частях океана побывал человек. Каждый год ученые открывают все новые и новые виды неведомых прежде животных и растений. Не знаю, есть ли занятие более интересное, чем исследование морских глубин, ведь даже сейчас не только большинство тайн океана остаются загадками для людей, но и далеко не во всех частях океана побывал человек. Каждый год ученые открывают все новые и новые виды неведомых прежде животных и растений.

Чтобы пользоваться предварительным просмотром презентаций создайте себе аккаунт (учетную запись) Google и войдите в него: https://accounts.google.com

Подписи к слайдам:

«Давление на дне морей и океанов» Учителя ГОУ «Санаторная школа-интернат» г.Калининска Васылык Марины Викторовны Презентация по физике на тему:

С увеличением глубины давление возрастает. Больших значений оно достигает на дне морей и океанов. На глубине 10 км – давление воды 100 млн. Па.

Но на таких глубинах обитают некоторые животные; их организм приспособлен к большому давлению воды. Электрический скат Мурена Кальмары Каракатицы Осьминог

Ловцы жемчуга могут нырять на глубину 20 – 30 метров задерживая дыхание на 1 – 2 минуты.

Чтобы увеличить время нахождения под водой, человек применяет трубки из тростника; кожаные мешки с запасом воздуха, «водолазный колокол».

В 1943г. Французом Ж. Кусто и Э. Ганьяном был изобретён акваланг.

Акваланг позволяет находиться под водой на глубине около 40 метров около часа.

Мягкий водолазный скафандр используют при глубине погружения несколько десятков метров.

На больших глубинах используют жесткий скафандр «Панцирный» В нем можно погрузиться на 300 метров.

Её опускают с подводного судна с помощью троса. Батисфера используется для погружения на глубину 165м – 1км.

Батискаф – автономный самоходный аппарат. С помощью батискафа швейцарцы Ж. Пиккар и Д. Уолш достигли дна Марианского желоба в Тихом океане. (Глубина 11022 м.)

Счастливого плавания!