Рейтинговая оценка конкурентоспособности предприятия. Методы оценки конкурентоспособности предприятия Метод рейтинговой оценки конкурентоспособности предприятия

SWOT-анализ - это анализ сильных и слабых сторон предприятия в конкурентной борьбе, появляющихся возможностей и угроз. Показатели конкурентоспособности оцениваются по блокам: финансы, производство, организация и управление, маркетинг, кадровый состав, технология. В таблице 1 приводится контрольный лист для проведения SWOT- анализа.

Таблица 1. Контрольный лист SWOT- анализа

В графах 1-5 отмечается место, занимаемое предприятием на рынке (сегменте рынка) по следующему принципу:

Графа 1. Лучше, чем кто-либо на рынке, лидирует в отрасли.

Графа 2. Выше среднего уровня. Показатели хозяйственной деятельности хорошие и стабильные.

Графа 3. Средний уровень. Соответствие отраслевым стандартам. Устойчивые позиции на рынке.

Графа 4. Уровень ниже среднего. Отмечено ухудшение показателей хозяйственной деятельности.

Графа 5. Положение тревожное. Предприятие находится в кризисной ситуации.

Данная методика оценки конкурентоспособности предприятия не дает интегрального показателя конкурентоспособности и, как следствие -- затруднительно произвести сравнение конкурентных преимуществ предприятий-конкурентов .

Методика оценки конкурентоспособности организации на базе «4Р»

Данная методика основана на сравнительном анализе организации и предприятий- конкурентов по факторам: продукт, цена, продвижение на рынке и каналы сбыта. «4Р» образуются по заглавным буквам названия этих факторов на английском языке. В таблице 2 представлен лист оценки конкурентоспособности с использованием методики «4Р». Всем факторам конкурентоспособности присваивается балльная оценка, например, от 1 до 5 баллов .

Недостатком данного метода является то, что оценка факторов конкурентоспособности проводится экспертами.

Таблица 2. Лист оценки конкурентоспособности (систематизация результатов анализа «4Р»)

Методика оценки конкурентоспособности фирмы Ж.Ж. Ламбена

Индикаторы оценки конкурентоспособности предприятия представлены в таблице 3.

Таблица 3. Индикаторы оценки конкурентоспособности предприятия

Метод основан на сравнительной оценке конкурентоспособности компаний, действующих на товарном рынке. Конкурентоспособность оценивается по 6 критериям (индикаторам) по 5 балльной шкале. Коэффициент конкурентоспособности определяется как отношение балльных оценок компаний к балльным оценкам лидера. Лидер -- это компания, получившая наивысшую суммарную балльную оценку, ему присваивается коэффициент, равный 1. Высокий уровень конкурентоспособности достигается при коэффициенте от 1,0 до 0,9. Средний уровень -- при коэффициенте от 0,9 до 0,7. Низкий уровень конкурентоспособности -- при коэффициенте ниже 0,7. Алгоритм оценки конкурентоспособности:

подсчитываются баллы по каждому конкуренту;

выявляется конкуренте максимальным числом баллов, его коэффициент конкурентоспособности устанавливается равным 1;

устанавливается коэффициент конкурентоспособности для конкурентов путем соотнесения суммы баллов каждого из них к сумме баллов лидера:

в зависимости от значения коэффициента конкурентоспособности всем конкурентам присваиваются места .

- 1. Получение исходной информации по всем сравниваемым предприятиям;

- 2. Исходная информация представляется в виде матрицы, в которой по строкам вписываются значения показателей (i = 1, 2...., n), а по столбцам -- сравниваемые предприятия (j = 1, 2...., m);

- 3. Исходные показатели соотносите соответствующими показателями предприятия-конкурента (лучшего в отрасли, эталонного предприятия) по формуле:

где хij - относительные показатели хозяйственной деятельности предприятия;

4. Для анализируемого предприятия определяется значение рейтинговой оценки на конец временного периода по формуле:

5. Предприятия-конкуренты ранжируются в порядке убывания рейтинговой оценки. Наибольший рейтинг имеет предприятие с максимальным значением сравнительной оценки, рассчитанной по формуле выше.

Рейтинговые методики могут учитывать не только материальные активы, но и нематериальные активы (репутация руководства, организационные способности и др.), например, общее качество руководства, качество продукции или услуг, финансовая стабильность, степень социальной ответственности и др. .

Методика оценки конкурентоспособности предприятия, основанная на комплексном исследовании внутренней среды предприятия, предполагает два направления:

определение перечня внутренних факторов, и оценка их влияния на эффективность и качество деятельности предприятия,

определение сильных и слабых сторон в каждой из функциональных областей.

Первое направление исследования -- выявление состава внутренних факторов, и оценка их влияния на эффективность и качество деятельности компании -- проводится для установления резервов совершенствования деятельности. Исследование основано на использовании методики комплексного анализа производственно-хозяйственной деятельности и финансового менеджмента. Поэтому, как правило, анализ начинается с рассмотрения финансового состояния компании. Этот анализ направлен на выяснение того, как предстоящее развитие компании согласуется с наличием достаточных финансовых средств и платежеспособностью компании. Финансовые показатели можно объединить в следующие четыре группы:

Первая группа - это показатели оценки прибыльности хозяйственной деятельности:

Общая рентабельность предприятия (общая прибыль к активам).

Чистая рентабельность предприятия (чистая прибыль к активам).

Рентабельность собственного капитала (чистая прибыль к собственному капиталу).

Общая рентабельность производственных фондов (общая прибыль к средней величине основных производственных фондов и оборотных средств).

Вторая группа -- это показатели опенки эффективности управления:

Чистая прибыль к объему реализации продукции.

Общая прибыль к объему реализации продукции.

Третья группа - это показатели оценки деловой активности:

Отдача от активов (выручка от реализации продукции к активам).

Отдача основных фондов (выручка от реализации продукции к основным фондам).

Оборачиваемость оборотных фондов (выручка от реализации продукции к оборотным средствам).

Оборачиваемость дебиторской задолженности (выручка от реализации продукции к дебиторской задолженности).

Оборачиваемость банковских активов (выручка от реализации продукции к банковским активам).

Отдача собственного капитала (выручка от реализации продукции к собственному капиталу).

Четвертая группа - это показатели оценки ликвидности:

Текущий коэффициент ликвидности (оборотные средства к срочным обязательствам).

Прочие активы к срочным обязательствам.

Индекс постоянного актива (основные фонды и прочие внеоборотные активы к собственным средствам).

Коэффициент автономии (собственные средства к валюте баланса).

Обеспеченность запасов собственными оборотными средствами (собственные оборотные средства к запасам).

Анализ этих показателей позволит выяснить закономерности их изменения, оценить эффективность финансовой деятельности.

Характеристики, свидетельствующие о снижении результативности финансовой деятельности:

устойчиво низкие значения коэффициентов ликвидности;

постоянная нехватка оборотных средств:

высокий уровень просроченной кредиторской и дебиторской задолженности;

высокая доля заемных средств в общей сумме источников средств;

отсутствие долгосрочных контрактов;

низкая рентабельность производства;

недостаточная диверсификация деятельности;

высокий уровень финансового риска:

невысокий уровень доходности финансовых инвестиций;

снижающиеся объемы производства и рост себестоимости продукции и др. (КВАДРАТЫ И ТОЧКИ)

Второе направление исследования -- определение сильных и слабых сторон в каждой из функциональных областей -- осуществляется для того, чтобы выявить направления деятельности и ресурсы (возможности), которые могут стать основой будущей стратегии компании и создания устойчивых конкурентных преимуществ. Этот анализ можно проводить в разрезе:

всей совокупности функциональных подсистем;

одной или нескольких функциональных подсистем;

одного или нескольких элементов (например, организационной структуры, технического обеспечения, информационного обеспечения и др.) функциональных подсистем;

одного элемента функциональной подсистемы.

Для обеспечения сравнимости информации анализ потенциала должен проводиться по тем же областям и направлениям, что и анализ ближайших конкурентов .

Методика позиционирования сильных и слабых сторон потенциала конкурентоспособности предприятия предусматривает составление таблицы, в которой по вертикали указываются сравниваемые характеристики (цена, качество товара, организация сбыта и др.), их относительная значимость (важность) и количественные значения; по горизонтали -- подлежащие сравнению конкуренты и их характеристики. Оценка получается путем перемножения количественного значения характеристики на ее важность. Если просуммировать количественные значения сравниваемых характеристик, получим общую взвешенную оценку конкурентной силы компании и конкурентов:

где К - интегральный показатель конкурентной силы; n -- число оцениваемых характеристик; аi- важность i-й характеристики;

Ei -- экспертная оценка i-й характеристики.

Сравнение общих взвешенных оценок покажет, у каких компаний наиболее сильное или слабое положение и насколько оно отличается.

Сравнение взвешенных оценок компании и ее конкурентов позволит определить их конкурентные позиции как слабые, средние, сильные или лидирующие.

Оценка конкурентной силы компании имеет относительный характер и ее значения будут определяться в зависимости от выбранной базы сравнения. Поэтому конкурентная сила компании будет иметь разные значения, если сравнение ведется с лидером отрасли, ближайшим конкурентом или аутсайдером.

Данная методика предполагает использование косвенных обобщенных показателей. Количество факторов конкурентоспособности предприятия, подлежащих применению при использовании данной методики, неограниченно. В этом заключается одно из основных достоинств данной методики оценки конкурентоспособности. Она позволяет оценить конкурентоспособность товара, предприятия, отрасли, экономики страны .

Матричная методика оценки конкурентоспособности была предложена Бостонской консалтинговой группой, применима для оценки конкурентоспособности товаров, «стратегических единиц бизнеса» -- сбытовой деятельности, отдельных компаний, отраслей. Матрица «Скорость рынка -- рыночная доля» -- матрица БКГ (growth - share matrix) -инструмент анализа стратегических хозяйственных единиц, хозяйственного и продуктового портфелей организации.

Преимущества метода: при наличии достоверной информации об объемах реализации метод позволяет обеспечить высокую репрезентативность оценки.

Недостатки метода: исключает проведение анализа причин происходящего и осложняет выработку управленческих решений .

Метод, основанный на теории эффективной конкуренции.

Согласно этой теории наиболее конкурентоспособными являются те предприятия, где наилучшим образом организована работа всех подразделений и служб. На эффективность деятельности каждой из служб оказывает влияние множество факторов -- ресурсов фирмы. Оценка эффективности работы каждого из подразделений предполагает оценку эффективности использования им и этих ресурсов. В основе метода лежит оценка четырех групповых показателей конкурентоспособности.

В первую группу входят показатели, характеризующие эффективность управления производственным процессом: экономичность производственных затрат, рациональность эксплуатации основных фондов, совершенство технологии изготовления товара, организация труда на производстве.

Во вторую группу объединены показатели, отражающие эффективность управления оборотными средствами: независимость предприятия от внешних источников финансирования, способность предприятия расплачиваться по своим долгам, возможность стабильного развития предприятия в будущем.

В третью группу включены показатели, позволяющие получить представление об эффективности управления сбытом и продвижением товара на рынке средствами рекламы и стимулирования.

И четвертая группа -- показатели конкурентоспособности товара: качество товара и его цена.

Данная оценка конкурентоспособности предприятия охватывает все наиболее важные показатели хозяйственной деятельности промышленного предприятия, исключает дублирование отдельных показателей, позволяет быстро и объективно получить картину положения предприятия на отраслевом рынке. Использование в ходе оценки сравнения показателей за разные промежутки времени дает возможность применять этот метод как вариант оперативного контроля отдельных служб. Однако в этой формуле не учитывается отношение потребителей данной продукции к качеству товаров, вырабатываемых на данном предприятии.

И.М. Костин и Х.А. Фасхиев для оценки конкурентоспособности машиностроительного предприятия предлагают использовать ряд частных показателей:

объем продаж за период;

объем продаж на одного работника;

число выпущенной продукции на одного работника;

доля рынка по основной продукции в странах СНГ;

доля экспортной продукции в общем объеме выпуска;

число выпускаемых моделей и модификаций продукции;

коэффициент конкурентоспособности основной продукции;

фондоотдача;

количество стран, в которые поставляется продукция;

общий объем произведенной продукции за историю существования предприятия;

отношение капитализации к реализации;

рентабельность производства;

затраты на 1 руб. товарной продукции;

годовой темп прироста реализации;

отношение дивиденда на акцию к ее рыночной цене:

доля основных производств, имеющих сертификат на систему качества И СО 9000;

износ активной части основных фондов;

доля НИОКР в общем объеме продаж;

отношение заработной платы на предприятие страны;

доля работников с высшим и средним специальным образованием;

отношение объема продаж к критическому объему выпуска.

Критическим обычно считается такой объем выпуска, при котором предприятие не получает ни прибыли, ни убытков. Такой объем продаж именуют еще точкой безубыточности, или точкой самоокупаемости. Рассчитать такой объем продаж не представляет какой-либо сложности, если имеется вся необходимая исходная информация.

Вывод: Были изученны основные способы оценки конкурентоспособности. Наиболее приемлемым можно считать SWOT-анализ и метод Ж.Ж. Ламбена как контролирующий.

I. Рейтинговая оценка используется при сравнении предприятий отрасли или региона. В данном методе может быть использована документация следующего характера: результаты опроса менеджеров заказчика или данного предприятия; финансовая отчетность предприятий.

При составлении рейтинга можно использовать десятифакторную модель, структурированную по двум основным аспектам: эффективности хозяйственной деятельности (пять факторов) и финансовой стабильности (пять факторов). Итоговый балл для составления рейтинга отдельного предприятия выводится по формуле Ахматова М., Попов Е. Теоретические модели конкурентоспособности // Маркетинг. №4, 2003, с. 30:

ТМ - итоговый балл предприятия по результатам рейтинговой оценки;

Mi - балл (количественная оценка) предприятия по i-му показателю хозяйственной деятельности, включаемому в модель составления рейтинга;

Bi - вес i-го показателя, присвоенный ему при включении в модель проведения рейтинговой оценки;

У ( Mi Bi) - сумма произведений баллов отдельных показателей и их весов.

В результате все предприятия ранжируются по сумме баллов.

II . Оценка конкурентоспособности на основе расчета рыночной доли. Доля рынка определяется как удельный вес розничного товарооборота в общем его объеме. Увеличение или уменьшение в интервале от 0 до 100% свидетельствует об уровне конкурентоспособностиАхматова М., Попов Е. Теоретические модели конкурентоспособности // Маркетинг. №4, 2003, с. 31

MS - доля рынка субъекта;

R С - розничный объем товарооборота;

TC - общий объем розничного товарооборота на рынке.

Данная методика позволяет по характеру распределения долей рынка выделить ряд стандартных положений его субъектов: аутсайдеры; со слабой, средней, сильной конкурентной позицией; лидеры. Величина изменения рыночной доли позволяет определить группы хозяйствующих единиц: с быстро улучшающейся, улучшающейся, ухудшающейся, быстро ухудшающейся конкурентными позициями. Перекрестная классификация размера долей и их динамики дает возможность построить конкурентную карту рынка, на основе которой легко установить место объекта в структуре рынка.

III . Оценка конкурентоспособности на основе нормы потребительной стоимости предполагает оценку совокупности маркетинговых, организационных и управленческих решений, т.е. экономической технологии компании. Данный метод позволяет достаточно точно выявить и оценить реальные потребности потенциальных потребителей.

Норма потребительной стоимости величина безразмерная. Показатель Q (норма потребительной стоимости) лежит в пределах от 0 до 1. Если Q = 1, то это говорит о полной конкурентоспособности предприятия, а если Q = 0, то наоборот.

Алгоритм расчета показателя конкурентоспособности состоит из этапов:

Изучение рынка, конкурентов, потребностей потенциальных потребителей;

Определение целевых сегментов по направлениям;

Определение стратегической и маркетинговой концепции фирмы;

Определение значимых блоков, свойств и коэффициентов значимости;

Расчет нормы потребительной стоимости по экономическому блоку свойств;

Расчет нормы потребительной стоимости по техническому блоку свойств;

Расчет нормы потребительной стоимости по экологическому блоку свойств;

Расчет нормы потребительной стоимости по социально-психологическому блоку свойств;

Расчет нормы потребительной стоимости по юридическому блоку свойств;

Определение общей нормы потребительной стоимости предприятия;

Анализ результатов и принятие решения по улучшению конкурентоспособности предприятия.

Таким образом, общий показатель конкурентоспособности на основе нормы потребительной стоимости можно представить как Ахматова М., Попов Е. Теоретические модели конкурентоспособности // Маркетинг. №4, 2003, с. 32

Pj - частный показатель конкурентоспособности на основе нормы потребительной стоимости по j-му блоку значимых свойств. Данный показатель рассчитывается путем деления суммы свойств продукта на сумму потребностей в нем. При определении данного показателя необходимо учитывать, что он есть величина безразмерная и характеризует конкурентоспособность по однородному блоку свойств от 0 до 1.

a , o, n, d, q - весовые коэффициенты, устанавливаемые в зависимости от выбранной концепции маркетинга.

V = 1/ (a+o+n+d+q)

I = (1 - n) - количество значимых свойств и потребностей в j-ом блоке.

Данный метод дает возможность более точно оценить реальные потребности потенциальных потребителей и уровень компании из-за совокупной оценки маркетинговых, управленческих и организационных решений. Но для сбора информации используются только экспертные методы, что говорит о недостаточной объективности результатов оценки конкурентоспособности.

IV . Оценка конкурентоспособности на основе теории эффективной конкуренции предполагает оценку эффективности работы каждого из подразделений, использования ими ресурсов. В основе лежит оценка четырех групп - критериев конкурентоспособности:

Показатели, характеризующие эффективность управления производственным процессом: экономичность производственных затрат, рациональность эксплуатации основных фондов, совершенство технологии, организация труда.

Показатели, отражающие эффективность управления оборотными средствами: независимость предприятия от внешних источников финансирования, кредитоспособность, стабильное развитие.

Показатели, позволяющие получить представление об эффективности управления сбытом и продвижением товара на рынке средствами рекламы и стимулирования.

Показатели конкурентоспособности товара: качество товара и его цена.

Так как каждая группа критериев имеет свою важность, то экспертным путем были получены коэффициенты весомости для каждой группы.

Расчет критериев и коэффициента конкурентоспособности предприятия производится по формуле средней взвешенной арифметической Ахматова М., Попов Е. Теоретические модели конкурентоспособности // Маркетинг. №4, 2003, с.33:

С - коэффициент конкурентоспособности предприятия;

е - значение критерия 1 группы;

f - значение критерия 2 группы;

s - значение критерия 3 группы;

c - значение критерия 4 группы.

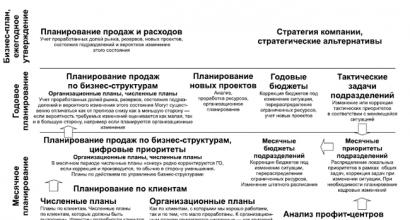

Весь алгоритм расчета коэффициента конкурентоспособности состоит из трех последовательных этапов (см. рисунок 2.9):

Рисунок 2.9. Этапы расчета коэффициента конкурентоспособности

Использование в ходе оценки сравнения показателей за разные промежутки времени дает возможность применять этот метод как вариант оперативного контроля отдельных служб.

V. Оценка конкурентоспособности на основе мотивационного комплекса оценки товарных систем «МКОТС». Чтобы сформировать конкурентоспособные составляющие товара или фирмы, нужно оценить потребности потенциального покупателя с точки зрения маркетинга.

На первом этапе производится определение факторов для оценки - потребностей потребителя, удовлетворяемых с её помощью. Формирование комплекса факторов производится экспертами в соответствующих предметных областях на основе опыта позиционирования или исследования базовых потребительских тенденций. Рекомендуется формирование компонентов от 5 до 7, поскольку меньшее количество компонентов не выразит сущности потребностей, удовлетворяемых фирмой, а большее количество избыточно и размывает сущность построения модели.

На втором этапе производится составление опросного листа (на основе полученных факторов для оценки) и, непосредственно, экспертный опрос потенциальных потребителей. На основе предварительно определенных факторов формируется система опроса потребителей, в которую закладываются следующие задачи: определение значимости (веса) факторов для потребителя и определение отношения потребителя к каждому из них по дифференциальной шкале.

При формировании системы опроса задаются вопросы трех типов:

Ш с целью определения значимости факторов;

Ш о степени удовлетворенности факторами потребителей;

Ш о принадлежности потребителей к определенному сегменту.

Оценка значимости факторов происходит путем ранжирования от наиболее значимого до наименее значимого фактора. Оптимальной величиной дифференциала при определении степени удовлетворенности является величина 10, так как она наиболее легко воспринимается человеком. Следовательно, оценка факторов будет производиться по 10-балльной шкале.

На третьем этапе производится оценка веса (значимости) факторов (см. приложение 3, п.1 опросного листа). Для этого найдем вес каждого фактора по формуле:

Wij - значимость (вес) фактора;

У

R - общее число респондентов.

Мы можем увидеть значимость для потребителей отдельных факторов. Необходимо проранжировать полученные данные.

На четвертом этапе производится расчет удовлетворенности составляющими факторами по фирме (магазину) в целом и по ближайшим конкурентам (п.2, 3 опросного листа). Для этого найдем удовлетворенность для каждого фактора по формуле:

Uij - удовлетворенность фактором;

У ПБ - сумма всех поставленных баллов;

Бmax - максимальный балл по фактору;

R - общее число респондентов.

Полученные значения удовлетворенности могут быть проанализированы напрямую: какие факторы удовлетворяют потребителя и насколько хорошо в нашей фирме и в фирмах-конкурентах. Чем больше значение, тем больше удовлетворенность. Этот показатель позволяет определить «слабые места» фирмы относительно конкурентов и дают возможность их «подтянуть», а «сильные места» - укрепить или усилить.

Оценка удовлетворенности нашей фирмой в целом характеризуется «критерием потребительской удовлетворенности» (КПУ) или «общей интегральной оценкой конкурентоспособности», которая высчитывается по формуле:

КПУ имеет смысл анализировать только в сравнении с КПУ фирм-конкурентов, или КПУ других товаров в ассортименте, либо рассматривать значение показателя в динамике. Это сравнительный показатель и по нему возможно определить рейтинг фирм-конкурентов.

Болодурина В.А.

Студент, Хабаровская Академия Экономики и Права

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Аннотация

В статье рассмотрено несколько методик оценки конкурентоспособности предприятия, которые позволят осуществить качественный анализ конкретных конкурентных позиций.

Ключевые слова: конкурентоспособность, методы оценки конкурентоспособности

Bolodurina V.A .

Student, Khabarovsk Academy of Economics and Law

METHODS OF ASSESSING THE COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES

Annotation

The article deals with several methods of valuation of competitiveness of the enterprise that will make a qualitative analysis of the specific competitive position.

Keywords: competitiveness, competitiveness evaluation methods

1.Понятие конкурентоспособности

В деятельности современных предприятий далеко не последнюю роль стало играть понятие конкурентоспособности.

Под конкурентоспособностью предприятия принято понимать его способность быть востребованным и успешным на рынке, соперничать с конкурирующими фирмами и получать больше экономических выгод по сравнению с компаниями-поставщиками схожей продукции.

В целом конкурентоспособность характеристика комплексная и она может быть выражена через набор показателей. Для определения положения, занимаемого экономическим субъектом на внутреннем и внешнем рынке необходимо производить оценку его конкурентоспособности.

Оценка конкурентоспособности, которую необходимо проводить компаниям, зачастую бывает основана на интуитивных ощущениях, однако, её вполне можно формализовать, описав кругом показателей, которые, позволяют осуществить саму оценку и позволяют выделить направления повышения конкурентоспособности через выявление влияющих факторов.

Показатели, которые могут быть использованы при оценке конкурентоспособности компании, различны и их набор может отличаться в зависимости от используемой методики оценки.

В современной науке существует шесть основных подходов к определению конкурентоспособности .

В соответствии с первым подходом конкурентоспособность рассматривается с точки зрения преимуществ по сравнению с конкурентами.

Второй подход основан на теории равновесия А. Маршала. У производителя нет повода для перехода в другое состояние, и он достигает максимальной прибыли и уровня сбыта.

Третий подход заключается в оценке конкурентоспособности по качеству продукции на основе составления многоугольных профилей по различным характеристикам компетентности.

Четвертый подход представляет собой матричную методику оценки конкурентоспособности, реализуется посредством составления матриц и предварительном выборе стратегии.

Пятый подход структурный, в соответствии с ним положение предприятия можно оценить через такие показатели как: уровень монополизации отрасли, наличие барьеров для новых предприятий, появляющихся на рынке.

Шестой подход функциональный, его представители определяют соотношение между издержками и ценой, объемы загрузки мощностей производства, количество выпускаемой продукции и другие показатели. В соответствии с этим подходом конкурентоспособными считаются компании, в которых лучше налажено производство и дальнейшая реализация товара, более эффективно поставлено управление финансовыми ресурсами. Например, этот подход применяется в компании «Дан энд Брэдстрит», это известная американская консультационная фирма.

Первая группа – это показатели, которые характеризуют эффективность производственно-торговой деятельности предприятия. Среди них можно выделить: соотношение чистой прибыли к чистой стоимости материальных активов, соотношение чистой прибыли к чистым продажам, а также используется соотношение чистой прибыли к чистому оборотному капиталу.

Вторая группа показателей представляет собой показатели интенсивности использования основного капитала и оборотного. В качестве представителей этой группы можно назвать: соотношение чистых продаж к чистому оборотному капиталу, соотношение чистых продаж к чистой стоимости материальных активов, соотношение основного капитала к стоимости материальных активов, соотношение чистых продаж к стоимости материально-производственных запасов и соотношение материально-производственных запасов к чистому оборотному капиталу.

Заключительная группа показателей представлена показателями финансовой деятельности. Это такие характеристики, как: соотношение текущего долга к стоимости материальных активов, соотношение текущего долга к стоимости материально-производственных запасов, соотношение оборотного капитала к текущему долгу, соотношение долгосрочных обязательств к чистому оборотному капиталу.

Нам представляется последний подход к определению конкурентоспособности наиболее точным и максимально полно отражающим рыночную ситуацию.

2. Методы оценки конкурентоспособности предприятий

На сегодняшний день разработано множество методов оценки конкурентоспособности предприятий, их можно классифицировать таким образом (табл.1).

Таблица 1 – Методы оценки конкурентоспособности предприятий

3. Анализ существующих методов оценки

Матричные методы оценки являются достаточно простыми и дают наглядную информацию. Более того они основаны на рассмотрении процесса конкуренции в развитии и в случае наличия правдивой информации дают возможность осуществить достаточно качественный анализ конкурентных позиций.

Методы, которые базируются на проведении оценки конкурентоспособности продукции, связывают посредством понятия «эффективного потребления» конкурентоспособность предприятия и конкурентоспособность товара. Считается, что конкурентоспособность выше, чем выше качество товара и меньше его стоимость. Среди положительных черт этих методов можно назвать: простоту и наглядность проведения оценки. Но вместе с тем они не дают полного представления о сильных и слабых сторонах в работе предприятия .

Рассмотрим методы, которые базируются на теории эффективной конкуренции. В соответствии с ней самыми конкурентоспособными считаются фирмы, в которых наилучшим образом налажена работа всех подразделений и служб. Оценка эффективности работы любой такой структуры подразумевает оценку эффективности использования ею ресурсов. Такая методика оценивания применяется больше всего в оценке промышленных предприятий и включает все самые важные оценки хозяйственной деятельности, исключая дублирование конкретных показателей, дает возможность создать общую картину конкурентного положения фирмы на внутреннем и внешнем рынке быстро и точно.

Реализация комплексных методов оценивания конкурентоспособности предприятия осуществляется с использованием метода интегральной оценки. Этот метод включает две составляющие: во-первых, критерий, характеризующий степень удовлетворения потребностей потребителя, во-вторых, критерий эффективности производства. Положительной чертой этого метода можно назвать простоту осуществляемых расчётов и возможность однозначно интерпретировать результаты. Вместе с тем, важным недостатком является неполная характеристика деятельности предприятия.

4. Выбор лучшей методики оценки

Осуществив анализ разработанных на сегодня методов оценивания уровня конкурентоспособности предприятия, мы пришли к выводу, что не существует идеальной со всех сторон методики комплексного оценивания конкурентоспособности предприятия. Выделенные недостатки имеющихся подходов к оцениванию конкурентоспособности предприятий обуславливают сильно ограниченные возможности практического применения большей их части. Например, от метода, посредством которого, осуществляется оценка конкурентоспособности фирмы непроизводственной сферы, существенно зависит надежность полученных результатов, простота их идентификации и возможности дальнейшего применения .

Для корректной оценки и дальнейшего повышения конкурентоспособности предприятия разработано множество методов, которые могут применяться как по отдельности, так и в комплексе, в зависимости от задач, поставленных перед началом проведения оценки. Многообразие существующих сегодня методов дает возможность подобрать наиболее эффективный и простой метод оценивания для каждого конкретного предприятия.

Литература

- Грязнова А.Г., Юданов А.Ю. Микроэкономика. Практический подход. – М.: КноРус., 2011.

- Ильичева И. В. Маркетинг: учебно-методическое пособие / Ульяновск: УлГТУ, 2010. – 229 с.

- Лазаренко А. А. Методы оценки конкурентоспособности [Текст] / А. А. Лазаренко // Молодой ученый. - 2014. - №1. - С. 374-377.

- Микроэкономика. Учебник/ под ред. Г.А. Родиной, С.В. Тарасовой.–М.: Юрайт, 2012.

- Поляничкин Ю. А. Методы оценки конкурентоспособности предприятий[Текст] / Ю. А. Поляничкин // Бизнес в законе. - 2012. - №3. - С. 191-194.

References

- AG Gryaznov, Yu Yudanov Microeconomics. A practical approach. – M .: KnoRus., 2011.

- Ilicheva IV Marketing: teaching aid / Ulyanovsk: Ulyanovsk State Technical University, 2010. – 229 p.

- Lazarenko AA Methods of assessing the competitiveness / A. Lazarenko // Young scientist. – 2014. – №1. – S. 374-377.

- Microeconomics. Textbook / Ed. GA Homeland, SV Tarasovoy. M .: Yurayt 2012.

- Polyanichkin YA Methods of assessing the competitiveness of enterprises / Yu Polyanichkin // Business Law. – 2012. – №3. – S. 191-194.

Бурда А. Г. – д. э. н., профессор

Кочетов В. В. – соискатель

Кубанский государственный аграрный университет

Предложены методические разработки комплексной сравнительной оценки кондитерских предприятий с целью повышения уровня их конкурентоспособности и более объективной оценки рейтинга участников кондитерского рынка, сделаны выводы о целесообразности образования холдинга товаропроизводителей кондитерских изделий на основе проведенной рейтинговой оценки конкурентоспособности по предложенной методике.

Конкуренция – это фундаментальный принцип и основная регулирующая сила рыночного товарного производства. Конкуренцию можно рассматривать как основную форму экономической борьбы за максимальную реализацию интересов продавцов и покупателей на рынке. С рыночной конкурентностью неразрывно связаны такие понятия, как конкурентоспособность предприятия и конкурентоспособность продукции, товара. Конкурентоспособность предприятий во многом предопределяет конкурентоспособность продукции, которую оно производит. Конкурентоспособным можно считать тот товар, совокупность потребительских свойств и стоимостных характеристик которого определяет его успех на рынке, то есть обеспечивает его способность быть обмененным на деньги в условиях широкого предложения к обмену конкурирующих товаров с аналогичными свойствами и характеристиками.

Конкурентоспособность предприятия, фирмы характеризуется наличием конкурентных преимуществ, то есть качеств, которые отсутствуют или менее выражены у соперников. Возникновению конкурентных преимуществ может способствовать использование самых разнообразных более выгодных производственных ресурсов, новых технологий, лучший кадровый состав и его более высокая квалификация, более надежное финансовое обеспечение, более богатый опыт и навыки в организации производственно-сбытовой деятельности, более активное стимулирование сбыта, умелое использование маркетинга и коммерческого сотрудничества.

В конкурентоспособности предприятия отражаются совокупные итоги работы всех его подразделений, состояние их материальной базы, надежность кадрового и финансового обеспечения, уровень управления и способность предприятия реагировать на изменение внешних факторов воздействия, способность адекватно и оперативно реагировать на изменения в поведении покупателей, их вкусов и предпочтений.

Усиление конкуренции на товарном рынке возможно только при наличии на нем конкурентоспособных и финансово устойчивых предприятий. Конкурентоспособность товаропроизводителей на продовольственном рынке можно анализировать по различным группам факторов конкурентоспособности: ликвидность и рыночная устойчивость, качество продукции, интенсивность производства и оборота средств, уровень использования производственного и экономического потенциала, эффективность менеджмента, ценовая и сбытовая политика, продвижение товара на рынке, прибыльность, деловая активность, размеры предприятия и производства, уровень его концентрации, доля на рынке, обеспеченность собственными средствами.

Конкурентоспособность, на наш взгляд, можно рассматривать не только как качественную характеристику рыночного положения, но и как количественно измеряемый параметр. Научно обоснованную методику оценки конкурентоспособности можно построить различными методами с использованием различных критериев. Оценка конкурентоспособности предприятий должна основываться на определенном наборе показателей, обоснование состава которых строится исходя из целей оценки и потребностей субъектов управления. Поскольку приоритет какому-либо единственному критерию отдать сложно, представляется целесообразным проведение комплексной оценки конкурентоспособности.

При этом возможно использование методов, как не предусматривающих расчет единого интегрального показателя, так и предусматривающих формирование и количественную оценку единого интегрального критерия. Эти методы рассматриваются в специальной литературе по теории измерений и проблемам принятия решений в экономических системах.

На практике, в частности, могут применяться:

Метод сумм, когда, например, суммируются темпы прироста отобранных показателей;

Средняя арифметическая взвешенная, когда темы прироста суммируются с учетом веса каждого показателя по какому-либо принципу;

Метод ранжирования или суммы мест, когда суммируются места, достигнутые предприятиями по отобранным показателям: наименьшая сумма мест означает первое место;

Метод балльной оценки, когда каждый показатель имеет свой весовой балл, и в баллах оцениваются приращения показателей по определенной шкале;

Оценка конкурентоспособности может быть проведена на основе разработки рейтинга предприятий, с учетом совокупного влияния слагаемых конкурентоспособности на основе совокупного влияния факторов конкурентоспособности. Немаловажным требованием к такой оценке является базирование на данных официальной отчетности.

Исследования показывают, что в настоящее время предложено немало методик рейтинговой оценки предприятий, каждая из которых отличается целями проводимой оценки, набором исходных параметров и показателей, степенью применения автоматизированных баз данных, алгоритмами получения стандартизированных показателей, свертки критериев и расчета рейтинговой оценки, возможностью использования в динамике.

На наш взгляд, для рейтинговой оценки конкурентоспособности ведущих предприятий кондитерской промышленности Краснодарского края можно предложить методику сравнительной рейтинговой оценки конкурентоспособности, включающую следующие этапы:

1. Обоснование системы параметров и показателей конкурентоспособности предприятий, сбор информации и расчет значений показателей.

2. Разработка матрицы стандартизированных (нормированных) показателей (коэффициентов).

4. Ранжирование предприятий по значениям показателя интегральной рейтинговой оценки, анализ "узких мест" и выявление резервов повышения конкурентоспособности.

Рассмотрим каждый из этих этапов.

Сравнительная оценка должна учитывать все важные параметры конкурентоспособности и базироваться не на произвольном наборе показателей, а на характеристиках тех аспектов деятельности предприятия, которые имеют существенное значение для конкурентоспособности. К таким характеристикам обычно относят показатели оценки прибыльности и эффективности хозяйственной деятельности, показатели оценки эффективности управления, показатели оценки деловой активности, показатели оценки ликвидности и рыночной устойчивости, показатели платежеспособности.

Однако представляется целесообразным для измерения конкурентоспособности предприятий кондитерской отрасли использовать не только относительные показатели прибыльности, эффективности управления, деловой активности, ликвидности и рыночной устойчивости, а дополнить эти четыре группы показателей параметром размера производства.

Размер производства – одно из слагаемых конкурентоспособности, так как крупное производство теоретически имеет неоспоримые конкурентные преимущества. Поэтому для оценки конкурентоспособности необходимо учитывать и такой параметр, как размер производства, который можно выразить с помощью различных показателей: валюты баланса, стоимости основных и оборотных средств, объема производства и реализации продукции в натуральном и стоимостном отношении, численности работников, стоимости чистых активов.

При оценке конкурентоспособности должна приниматься во внимание и возможная несостоятельность (банкротство) организации. В российском законодательстве о банкротстве произошли изменения, связанные с установлением критерия несостоятельности. Если с 1992 г. по 1998 г. таким критерием являлась неоплатность, определяемая по соотношению стоимости имущества и суммы задолженности (на основе оценки ликвидности), то по закону "О несостоятельности (банкротстве)" в редакции 1998 и 2002 годов "…юридическое лицо считается не способным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны быть исполнены", и критерием несостоятельности является платежеспособность. Соответственно, в методических положениях по оценке финансового состояния предприятий, утверждаемых исполнительными органами, акцент сместился с оценки ликвидности к расчету платежеспособности на основе сопоставления обязательств и среднемесячной выручки. Поэтому при комплексной оценке конкурентоспособности предприятий в состав анализируемых параметров нами включена платежеспособность.

Таким образом, для оценки конкурентоспособности предприятий кондитерской промышленности нами предложена и обоснована система из шести параметров, количественное измерение которых осуществляется с помощью 31 показателя. Для удобства исходные данные представляются в виде матрицы, в которой по сторонам записаны показатели, а по столбцам – предприятия.

На втором этапе рассчитанные значения показателей, имеющие различную размерность и единицы измерения, необходимо привести в сопоставимый вид. Для этого по каждому показателю проводится сравнение с условным эталонным предприятием, имеющим наилучшие результаты по данному показателю. Эталоном сравнения является самый удачливый конкурент, достигший в данном аспекте деятельности наилучших результатов в процессе реально сложившейся рыночной конкуренции; это соответствует практике рыночной конкуренции, где предприятия стремятся по всем показателям выглядеть лучше своих конкурентов.

В данном случае мы имеем дело с определенными наблюдаемыми свойствами изучаемых и измеряемых объектов. Для установления объективных сопоставимых числовых значений различных характеристик в подобных случаях применяется метрическая шкала отношений. По каждому показателю положительной направленности в матрице находится максимальное значение и принимается за эталонное. Исходные показатели стандартизируются путем деления на эталонное значение.

где i – номера показателей (i = 1, 2, 3, …, m ),

m – количество показателей,

j – номера предприятий (i = 1, 2, 3, …, n ),

n – количество предприятий,

– значение i -того показателя j -того предприятия,

– стандартизированный i -ый показатель (коэффициент) конкурентоспособности.

Таким образом стандартизируются выбранные нами показатели прибыльности, эффективности управления, деловой активности, ликвидности, рыночной устойчивости, размера и концентрации, имеющие положительную направленность, то есть, чем выше значение показателя, тем лучше оценивается соответствующий параметр.

Для стандартизации показателей платежеспособности, имеющих отрицательную направленность (то есть, чем выше значение показателя, тем ниже платежеспособность, так как она по методике ФСФО выражается в месяцах, требуемых для покрытия текущих обязательств среднемесячной выручкой), нами предложена и проведена стандартизация показателей платежеспособности по их обратным значениям.

При этом рассчитаны обратные значения показателей платежеспособности, а их стандартизация проведена по вышеизложенной схеме, то есть

Приводимые некоторыми авторами утверждения о возможности нормирования матрицы путем деления каждого показателя на лучшее значение, которое может быть как максимальным, так и минимальным в зависимости от содержания показателя, нам представляется, по меньшей мере, спорными, так как стандартизированные коэффициенты могут принимать значения >1. Дальнейшее оперирование с ними для получения рейтингового числа может давать искаженные результаты.

Нормирование по схеме

приводит к тому, что сравнение проводится не с достижениями конкурентов, а с аутсайдерами конкурентной борьбы.

При использовании же предлагаемого нами способа в матрице стандартизированных показателей все коэффициенты отражают уровень соответствующего предприятия по сравнению с самым удачливым конкурентом в данном аспекте деятельности, позволяют применять различные методы свертывания критериев в единый функционал, преобразовывать группу локальных критериев (показателей и параметров) в интегральный критерий, свести многокритериальную задачу к однокритериальной.

На третьем этапе для получения интегрального критерия и расчета рейтингового числа обычно используются следующие специальные методы:

Метод выделения главного критерия;

Мультипликативный метод свертки критериев;

Аддитивный метод свертки критериев;

Метод вычисления расстояний.

Недостаток метода выделения главного критерия заключается в том, что сравнение проводится только по одному критерию, а значения других не учитываются.

Мультипликативный метод свертки критериев предполагает построение интегрального критерия в виде простого или взвешенного по важности произведения локальных критериев, если они удовлетворяют некоторым условиям мультипликативности. К недостаткам данного метода относят существование неоднозначных компенсаций значений критериев.

Аддитивный метод свертки критериев предполагает построение интегрального критерия в виде простой или взвешенной суммы локальных критериев:

|

|

где – весовой коэффициент важности критерия, определяемый экспертным путем,

Метод вычисления расстояний базируется на векторно-матричной алгебре, при этом вводится специального вида метрика, характеризующая расстояние между анализируемыми объектами. Такая метрика используется в виде обобщенного критерия, так как описывает обобщенное расстояние между текущим объектом и объектом, с которым производится сравнение. Обычно рассматриваются расстояния между некоторым фактическим объектом и его идеальным представлением.

Если за идеальное принять фактически достигнутое в конкурентной борьбе значение показателя у наиболее удачливого конкурента, то значение интегрального критерия можно рассчитать по формуле:

|

|

– стандартизированный i -ый показатель j -го предприятия.

Поскольку значение каждого показателя по условному эталонному предприятию принято за 1, то все его координаты равны 1, а характеризует расстояние (удаление) анализируемого предприятия от условного в многомерном пространстве.

На четвертом этапе на основе рассчитанных значений рейтинговой оценки проводится ранжирование предприятий по уровню конкурентоспособности. В зависимости от выбранного способа расчета рейтинговой оценки предприятия упорядочиваются либо по убыванию показателя , либо по его возрастанию. Если предполагается порядок следования предприятий от имеющего наивысший рейтинг к имеющему низший рейтинг (более удачливым конкурентом считается предприятие с большим рейтинговым числом), то предприятия ранжируются по убыванию интегрального критерия, например, при аддитивной свертке критериев и методу определения расстояний от начала координат. В противоположном случае, если по смыслу расчета рейтингового числа более конкурентоспособным является предприятие с меньшим значением рейтингового числа, ранжирование проводится по возрастанию рейтингового числа, то есть наиболее конкурентоспособным является предприятие с наименьшим рейтинговым числом.

Мы полагаем, что расчет рейтинговых чисел и ранжирование предприятий следует проводить не только по всей совокупности параметров и показателей, но и по каждой группе показателей того или иного параметра: по показателям прибыльности, эффективности управления, деловой активности, ликвидности и рыночной устойчивости, размеру и концентрации, платежеспособности. Такой предлагаемый подход рейтинговой оценки по всем параметрам позволит выявить резервы повышения конкурентоспособности и нацеливать управленческие решения на улучшение параметров, по которым конкуренты имеют преимущества.

Нами проведены расчеты интегральных показателей конкурентоспособности по материалам восьми формирований кондитерской промышленности Краснодарского края различных организационных форм: ЗАО "Первый кондитерский комбинат "Анит" (г. Краснодар), ЗАО "Южная звезда" (ст. Динская), ОАО "Кондитерская фабрика" (г. Армавир), холдинг "Кондитерский комбинат "Кубань" (г. Тимашевск), в состав которого входят ОАО "Кондитерский комбинат "Кубань" (г. Тимашевск), ООО "Кондитерская фабрика "Кубань" (г. Тимашевск), ООО "Технология" (г. Тимашевск), ЧП Кужелев (г. Тимашевск). Оценка конкурентоспособности проведена по различным совокупностям: предприятия – участники холдинга; холдинг и его основные конкуренты; холдинг и его конкурентное окружение; ОАО "Кондитерский комбинат "Кубань" и его основные конкуренты. При этом использовались аддитивная свертка критериев и метод расстояний от эталонного предприятия, то есть рейтинги строились по двум способам (вариантам).

Проведение расчетов по предлагаемой методике довольно трудоемкое, особенно при больших размерах изучаемых совокупностей.

Существенную помощь в вычислительных процедурах могут оказать персональные ЭВМ и специальное программное обеспечение. Нами расчеты проводились в электронных таблицах MS EXCEL.

Таблица 1 – Значения интегрального

показателя конкурентоспособности

предприятий кондитерской промышленности

Краснодарского края при расчете по

методу аддитивной свертки, 2004 г.

При использовании метода аддитивной свертки критериев наивысший рейтинг имеет предприятие с наибольшим значением интегрального критерия, то есть предприятия ранжируются по местам в порядке возрастания показателя рейтинговой оценки.

Количественная оценка прибыльности, эффективности управления деловой активности, ликвидности и рыночной устойчивости, размера и концентрации производства, платежеспособности как слагаемых конкурентоспособности позволяют выявить сильные и слабые стороны каждого предприятия в конкурентной борьбе.

По прибыльности хозяйственной деятельности выделяется ЗАО "Южная звезда", получившее в 2004 году 6907 тыс. руб. до налогообложения, 5212 тыс. руб. чистой прибыли и имеющее самые высокие значения показателей общей рентабельности, чистой рентабельности, рентабельности собственного капитала и общей рентабельности производственных фондов. Противоположная ситуация у ОАО "Кондитерская фабрика" (г. Армавир), деятельность которой в 2004 году была убыточной.

Совокупная оценка эффективности управления, проведенная по показателям чистой и валовой прибыли, прибыли от продаж и прибыли до налогообложения, рассчитанным на 1 руб. объема реализации, свидетельствует, что ЗАО "Южная звезда" и по этому параметру занимает лидирующее положение среди конкурентов. Закрытое акционерное общество "Первый кондитерский комбинат "Анит" (г. Краснодар) замыкает рейтинг по эффективности управления, поскольку в 2004 году оно понесло убытки от продаж на сумму 3459 тыс. руб., убыток до налогообложения составил 284 тыс. руб., что сказалось на значениях показателей эффективности управления, стандартизированных коэффициентах и рейтингового числа по данному параметру конкурентоспособности.

Однако "Анит" лидирует по показателям деловой активности, имеет лучшие показатели отдачи всех активов, отдачи основных фондов, отдачи собственного капитала, оборачиваемости оборотных средств и оборачиваемости наиболее ликвидных активов, а по оборачиваемости запасов и дебиторской задолженности хотя и отстают от конкурентов, но незначительно.

ОАО "Кондитерская фабрика" (г. Армавир), несмотря на убытки, занимает ведущие позиции по ликвидности и рыночной устойчивости, а также по таким параметрам конкурентоспособности, как платежеспособность, размер и концентрация производства. Расчеты показывают, что ОАО "Кондитерский комбинат "Кубань" (г. Тимашевск) следует обратить внимание на повышение ликвидности и рыночной устойчивости, платежеспособности предприятия. Комбинат "Анит" значительно уступает своим конкурентам по размеру и концентрации производства.

Интегральный показатель конкурентоспособности отражает все рассмотренные параметры и позволяет сделать комплексный вывод о конкурентоспособности предприятий в целом. Наиболее удачливым в конкурентной борьбе является ЗАО "Южная звезда" (ст. Динская), опережающая ОАО "Кондитерская фабрика" (г. Армавир) и ОАО "Кондитерский комбинат "Кубань" (г. Тимашевск), которому несколько уступает ЗАО "Анит" (г. Краснодар).

Для наглядности проранжируем предприятия, то есть распределим их по местам в зависимости от значения интегрального показателя конкурентоспособности, определенного с помощью аддитивного метода (табл. 2).

Такое представление информации позволяет судить не только об общем уровне конкурентоспособности предприятий и их ближайших соперниках по месту в рейтинге, построенном по интегральному показателю, но и выявить "узкие места", резервы повышения конкурентоспособности на основе анализа рейтингов, построенных по каждому параметру конкурентоспособности.

Таблица 2 - Рейтинг конкурентоспособности

предприятий кондитерской промышленности

Краснодарского края по аддитивному

методу, 2004 г.

Расчеты показывают, что для ЗАО "Анит" направлениями повышения конкурентоспособности могут быть, прежде всего, повышение эффективности управления, уровня концентрации и размеров производства, для ОАО "Кондитерский комбинат "Кубань" – повышение уровня деловой активности, ликвидности и платежеспособности; для ОАО "Кондитерская фабрика" (г. Армавир) – улучшение показателей прибыльности хозяйственной деятельности; ЗАО "Южная звезда" практически по всем группам показателей занимает лидирующее положение и лишь по размеру и концентрации производства имеет третью позицию в рейтинге.

Таким образом, предлагаемая методика комплексной оценки уровня конкурентоспособности позволяет не только строить рейтинги, но и выявлять потенциальные точки роста, причем как для аутсайдеров, так и для лидеров конкурентной борьбы. Естественно, рассмотренные методы не отрицают других способов выявления резервов повышения конкурентоспособности, которые могут находиться и в тех аспектах деятельности, по которым фирма и так лидирует, а увеличение соответствующего отрыва только укрепит конкурентные позиции и преимущества.

Следует заметить, что достигнутые результаты, с одной стороны, отражают фактически имеющийся уровень развития каждого параметра, а с другой – отражают перспективы конкурентоспособности, так как в конкурентной борьбе предприятия с лучшими результатами имеют определенные преимущества.

Предлагаемая методика может быть использована для исследования и других аспектов повышения конкурентоспособности товаропроизводителей кондитерских изделий сельского района. В частности, резонно задать вопрос: "Как влияют интеграционные процессы на изменение уровня конкурентоспособности?" Рассмотрим, как сказывается участие в холдинге на конкурентоспособности входящих в него предприятий.

Для этого проведем аналогичные расчеты по тем же основным конкурентам, но в сравнении не с ОАО "Кондитерский комбинат "Кубань" (г. Тимашевск), а всего холдинга "Кондитерский комбинат "Кубань", в котором ОАО является головным предприятием и держателем основных долей в собственности: ООО "Кондитерская фабрика "Кубань" (г. Тимашевск), ООО "Технология" (г. Тимашевск) и ЧП Кужелев (г. Тимашевск) (табл. 3).

Как видим, уровень конкурентоспособности холдинга в целом выше, чем его головного предприятия – комбината "Кубань", судя по интегральному показателю. Причем заметно укрепляются позиции практически по каждому параметру. Холдинг по размеру и концентрации производства занимает лидирующее положение, по прибыльности опережает ЗАО "Анит", по деловой активности практически идет в ногу с армавирской кондитерской фабрикой, платежеспособность холдинга выше, чем первого кондитерского комбината "Анит".

Таблица 3 – Влияние объединения в

холдинг предприятий кондитерской

промышленности Тимашевского района на

значения интегрального показателя

конкурентоспособности при расчете по

методу аддитивной свертки, 2004 г.

При расчетах комплексных показателей могут возникнуть сомнения, не является ли такая оценка чересчур условной, как влияет выбор метода свертки критериев на результаты, объективна ли оценка. Поэтому целесообразно осуществлять расчеты по различным методам.

1. получение исходной информации по всем сравниваемым предприятиям;

2. исходная информация представляется в виде матрицы, в которой по строкам вписываются значения показателей (i = 1, 2...., n), а по столбцам - сравниваемые предприятия (j = 1, 2...., m);

3. исходные показатели соотносите соответствующими показателями предприятия-конкурента (лучшего в отрасли, эталонного предприятия) по формуле:

гдех ij - относительные показатели хозяйственной деятельности предприятия:

4. для анализируемого предприятия определяется значение рейтинговой оценки на конец временного периода по формуле:

![]()

5. предприятия-конкуренты ранжируются в порядке убывания рейтинговой оценки. Наибольший рейтинг имеет предприятие с максимальным значением сравнительной оценки, рассчитанной по формуле выше.

Рейтинговые методики могут учитывать не только материальные активы, но и нематериальные активы (репутация руководства, организационные способности и др.), например: общее качество руководства, качество продукции или услуг, финансовая стабильность, степень социальной ответственности и др.

Методика оценки конкурентоспособности предприятия, основанная на комплексном исследовании внутренней среды предприятия , предполагает два направления:

- определение перечня внутренних факторов и оценка их влияния на эффективность и качество деятельности предприятия,

- определение сильных и слабых сторон в каждой из функциональных областей.

Первое направление исследования - выявление состава внутренних факторов и оценка их влияния на эффективность и качество деятельности компании - проводится для установления резервов совершенствования деятельности. Исследование основано на использовании методики комплексного анализа производственно-хозяйственной деятельности и финансового менеджмента. Поэтому, как правило, анализ начинается с рассмотрения финансового состояния компании. Этот анализ направлен на выяснение того, как предстоящее развитие компании согласуется с наличием достаточных финансовых средств и платежеспособностью компании. Финансовые показатели можно объединить в следующие четыре группы:

Первая группа - это показатели оценки прибыльности хозяйственной деятельности:

- Общая рентабельность предприятия (общая прибыль к активам).

- Чистая рентабельность предприятия (чистая прибыль к активам).

- Рентабельность собственного капитала (чистая прибыль к собственному капиталу).

- Общая рентабельность производственных фондов (общая прибыль к средней величине основных производственных фондов и оборотных средств).

Вторая группа - это показатели опенки эффективности управления:

- Чистая прибыль к объему реализации продукции.

- Общая прибыль к объему реализации продукции.

Третья группа - это показатели оценки деловой активности:

- Отдача от активов (выручка от реализации продукции к активам).

- Отдача основных фондов (выручка от реализации продукции к основным фондам).

- Оборачиваемость оборотных фондов (выручка от реализации продукции к оборотным средствам).

- Оборачиваемость дебиторской задолженности (выручка от реализации продукции к дебиторской задолженности).

- Оборачиваемость банковских активов (выручка от реализации продукции к банковским активам).

- Отдача собственного капитала (выручка от реализации продукции к собственному капиталу).

Четвертая группа - это показатели оценки ликвидности:

- Текущий коэффициент ликвидности (оборотные средства к срочным обязательствам).

- Прочие активы к срочным обязательствам.

- Индекс постоянного актива (основные фонды и прочие внеоборотные активы к собственным средствам).

- Коэффициент автономии (собственные средства к валюте баланса).

- Обеспеченность запасов собственными оборотными средствами (собственные оборотные средства к запасам).

Анализ этих показателей позволит выяснить закономерности их изменения, оценить эффективность финансовой деятельности.

Характеристики, свидетельствующие о снижении результативности финансовой деятельности:

- устойчиво низкие значения коэффициентов ликвидности;

- постоянная нехватка оборотных средств:

- высокий уровень просроченной кредиторской и дебиторской задолженности;

- высокая доля заемных средств в общей сумме источников средств;

- отсутствие долгосрочных контрактов;

- низкая рентабельность производства;

- недостаточная диверсификация деятельности;

- высокий уровень финансового риска:

- невысокий уровень доходности финансовых инвестиций;

- снижающиеся объемы производства и рост себестоимости продукции и др.

Второе направление исследования - определение сильных и слабых сторон в каждой из функциональных областей - осуществляется для того, чтобы выявить направления деятельности и ресурсы (возможности), которые могут стать основой будущей стратегии компании и создания устойчивых конкурентных преимуществ. Этот анализ можно проводить в разрезе.

,

, ,

,