Установки ракетного комплекса утес ракеты 3м44 прогресс. Отечественное оружие и военная техника

Неподалеку от Балаклавы возрожден шахтный береговой ракетный дивизион "Утес", созданный еще в 1957 году и во времена СССР надежно прикрывавший полуостров с высоты около 600 метров над уровнем моря. Корреспондент "РГ" первым из журналистов побывал на спрятанном от глаз посторонних военном объекте.

Дорога петляла по лесным массивам и уходила все выше и выше в горы - туда, где кроме военных ракетчиков никого больше нет. Вот и КПП со всеми необходимыми атрибутами антитеррора. Дальше, за рядами колючей проволоки, начинается дивизион некогда легендарного стационарного отдельного берегового ракетного полка, за которым в годы СССР следило самое высокое руководство страны и куда регулярно наведывались руководители Минобороны.

Именно здесь, на "Сотке", в 1957 году зарождались традиции береговых ракетчиков Черноморского флота. Отсюда чертили свои победные автографы первые, еще дозвуковые крылатые ракеты С-2. Сегодня одна из них на постаменте памятника, который воины-ракетчики облагораживают к торжествам по случаю Дня ракетных войск и артиллерии (он отмечается 19 ноября - Прим.ред. ) и уже близкого 60-летнего юбилея части. На памятнике начертано: "Этот макет ракеты С-2 сохранен в знак благодарности создателям первого комплекса РО для береговых ракетных частей ВМФ".

Ракетный комплекс спрятан высоко в горах, где над скалами парят орлы. Отсюда "Утес" способен достать вражескую цель в любой точке Черного моря.

После развала СССР легендарную "сотку" несколько раз передавали в подчинение то одному, то другому подразделению ВМС Украины. Но объектом никто не занимался, и эта воинская часть пришла в упадок. Разграбленные блоки на командном пункте, вырезанные кабель-трассы с цветным металлом - такое наследие получили российские ракетчики, появившиеся на батарее вскоре после событий Крымской весны. Поэтому восстановление боеспособности "Утеса" было настоящим техническим подвигом. Эта задача была поручена офицеру, который когда-то командовал дивизионом, а теперь трудится в восстановительной команде, - подполковнику запаса Евгению Липко.

Добиться этого было очень непросто, - говорит подполковник запаса Евгений Липко. - Но мы как одержимые вместе с сегодняшними ракетчиками выполнили поставленную задачу. Очень уж хотелось вновь услышать ракетный гром над крутым крымским берегом и вспомнить свою офицерскую молодость, когда мы пускали ракеты регулярно. Сейчас продолжаем ремонтные работы вместе со специалистами "НПО машиностроение". Это профессионалы высочайшего уровня. Один из них - доктор наук, капитан 1 ранга Константин Погорелов. Мы надеемся, что теперь, как и в прежние времена, ракетные автографы "Утеса" будут появляться на крымском небе, оберегая мирную жизнь жителей полуострова.

Липко показал металлические подвесные койки, закрепленные в стенах помещений подземных коридоров. Оказывается, в свое время они были сняты со списанного крейсера "Слава", и благодаря им во время боевого дежурства дивизион превращался в корабль на берегу, только с более высокой боеготовностью. Ракетчики находились здесь круглосуточно - спали под землей в коридорах, вырубленных создателями "сотки" в скальном грунте. Несли здесь настоящее боевое дежурство, когда в Черное море заходили НАТОвские корабли. И каждый из незваных гостей был, что называется, на прицеле. В готовности к немедленному действию были ракеты и ракетчики. Так было и во время демарша новейших кораблей ВМС США - крейсера Yorktown и эсминца Caron, которые были вытеснены двумя нашими сторожевыми кораблями, значительно уступавшим по водоизмещению и вооружению американским.

Вместе с командиром дивизиона "Утес" подполковником Сергеем Слесаревым мы по штольне прошли к пусковой установке мимо крылатых ракет, упрятанных в хранилище. Застали момент, когда мощные подъемные устройства медленно, но уверенно выдвигали пусковую установку наверх для пробного запуска двигателя крылатой ракеты. Маршевый двигатель гудит и выпускает мощную струю воздуха.

Первую в новейшей истории стрельбу ракетчики "Утеса" выполнили уже через несколько месяцев после вхождения Севастополя и Крыма в состав РФ. Еще со времен СССР каждая стрельба ракетой знаменовалась появлением пятиконечной звездочки на крышке контейнера, и вот теперь на пусковой установке рядом с красными звездочками появилась триколорная российская.

Ракеты 3М44 "Прогресс" благодаря большой дальности стрельбы при внешнем целеуказании могут прикрывать побережье протяженностью в несколько сотен километров, - говорит в недавнем прошлом заместитель начальника береговых войск ЧФ капитан 1 ранга запаса Сергей Гросс. - Ракеты "Прогресс" хоть и не новые, как скажем, у современных ракетных береговых комплексов "Бал" или "Бастион", но весьма надежные. Мощная кумулятивно-фугасная или специальная боевая часть ракеты "Прогресс" выведет из строя одной ракетой корабль любого класса.

Рядом со стартовой позицией в высокогорном лесу затерялся маленький военный городок, где все продумано для комфортной жизни ракетчиков. Казарма здесь довольно просторная, кровати стоят в один ярус. Есть комната отдыха личного состава с большим плазменным телевизором, огромный шахматный стол, оборудованная всем необходимым бытовая комната. На своем месте и свежий номер стенгазеты, которую выпускает старший матрос контрактной службы Юлия Васильева.

Несмотря на удаленность нашего дивизиона, он укомплектован контрактниками на 80 процентов, - говорит подполковник Сергей Слесарев. - Это высокий процент. И все - настоящие профессионалы.

Справка "РГ"

В 1955 году в горной породе в районе мыса Айя было прорублено большое количество тоннелей и специальных помещений, в которых были размещены различные средства шахтного ракетного комплекса. В 1957 году "Объект 100" провел первые стрельбы с применением управляемых ракет С-2 и был включен в состав сил боевого ядра Черноморского флота. До реконструкции и перевооружения, начавшегося в 1964-м, полк произвел 25 пусков, успешность которых составила 71,5 процента.

В конце апреля 1972 года, после шести пробных запусков, "Объект 100" был введен в состав сил постоянной готовности. 19 апреля 1973 года была успешно выполнена первая зачетная стрельба по плану боевой подготовки на дальность 219 километров. 1986 год стал рекордным по числу ракетных пусков - 14, из них 10 в режиме мишени, два - по программе контрольно-серийных испытаний.

Последний раз "Объект 100" запустил ракету в сентябре 1993 года, после чего несколько лет простаивал без дела. В рамках договора о разделе Черноморского флота в 1996 году комплекс отошел Украине. В 1997 году новые хозяева даже смогли произвести один учебный пуск ракеты, после чего комплекс фактически был разрушен.

Сейчас на вооружении "Утеса" стоят ракеты "Прогресс". Дальность их полета - до 460 километров.

Инженеры и рабочие ремонтного завода ракетно-артиллерийского вооружения ЧФ восстановили береговой ракетный дивизион знаменитого ракетного комплекса "Сотка", что находится рядом с поселком Резервное.

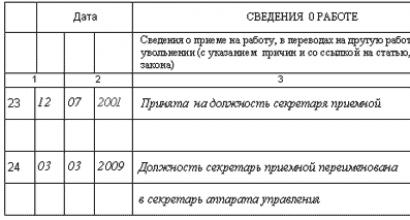

Сам комплекс, история которого ниже, в 1996 году был передан ВМС Украины, в 1997 году там был ракетный пуск, видео с которого есть на youtube.com. После чего в начале 2000-х дивизион около поселка Обронное был разграблен и весь металл с него был вывезен. Другой же дивизион был законсервирован и как ни странно сохранился. В 2009 году ВМСУ предприняли даже попытку его восстановления. Теперь этот дивизион возвращен в состав Береговых ракетно-артиллерийских войск ВМФ России!

Подъемная пусковая установка берегового противокорабельного ракетного комплекса "Утёс" 2-го дивизиона 362-го отдельного берегового ракетного полка Черноморского флота ("Объекта 100") (с) www.novoross.info

Для защиты южных морских рубежей и Севастополя с моря в разгар "холодной войны" в 1954 году высоко в горах у Балаклавы начал создаваться первый в мире подземный ракетный комплекс берегового базирования "Сопка" с радиусом действия в акватории Черного моря до 100 км.

Строительство "Объекта 100" (такой код получила секретная стройка) осуществлялось 95-м специализированным управлением подземных работ ЧФ. Объект состоял из двух одинаковых подземных комплексов и стартовых площадок, удаленных друг от друга на 6 км. Военными строителями руководил главный инженер строительного управления ЧФ полковник А. Геловани - будущий заместитель министра обороны, маршал инженерных войск. Начальником строительства площадки № 1 был капитан А. Кузнецов, площадки № 2 - инженер А. Клюев. Монтажными операциями от предприятия "Эра" руководил инженер Ф. Карака. На каждом объекте строительства было занято до 1000 человек.

На строительных площадках возводились из жаропрочного бетона стартовые позиции и защищенные от атомного оружия подземные сооружения, в которых размещались КП, хранилища ракет и цеха для подготовки и заправки топливом. Ракеты в сооружениях находились на специальных технологических телегах со сложенными крыльями и перемещались до стартовых позиций специальными механизмами. Подземный комплекс имел полное инженерное обеспечение, дизельные электростанции, фильтровентиляционные установки, запасы горючего, воды и продовольствия, обеспечивающие жизнедеятельность обьекта при полной его герметизации после атомного удара. У оголовков рядом со стартовыми позициями размещались защищенные железобетонные бункера для укрытия снятых со старта ракет.

Система наведения и управления стрельбой комплекса "Сопка" включала в себя РЛС обнаружения "Мыс", центральный пост, совмещенный с РЛС наведения С-1М и РЛС слежения "Бурун". Радиолокационные станции "Мыс" и "Бурун" в 1955 году прошли государственные испытания. Радиолокационная станция "Мыс" предназначена для обнаружения морских целей и выдачи данных цели в центральный пост и размещалась на высоте более 550 метров мыса Айя.

В конце 1956 года практически было завершено строительство "Объекта 100", личный состав прошел спецподготовку. Был сформирован отдельный береговой ракетный полк, который 23 февраля 1957 года был включен в состав сил боевого ядра флота. Первым командиром полка был подполковник Г. Сидоренко (позже генерал-майор, начальник береговых войск и морской пехоты ЧФ). По плану испытаний полком было выполнено несколько ракетных стрельб. Самая первая из них была проведена 5 июня 1957 года в присутствии командующего ЧФ адмирала В. А. Касатонова. Пуск производили со второй батареи (командир лейтенант В. Карсаков). Успешный результат возвестил о появлении в Военно-Морском Флоте СССР нового рода сил - береговых ракетных частей.

25 июля 1957 года государственная комиссия приняла "Объект 100". А в начале 1959 г. полку впервые был вручен переходящий приз ГК ВМФ за ракетную стрельбу. 30 июля 1960 года полк получил свое постоянное наименование - 362-й отдельный береговой ракетный полк (ОБРП). За время эксплуатации БРК "Скала" с 1957-го по 1965 год полком было произведено более 25 практических пусков ракет.

16 июля 1961 года вышло постановление Совета Министров о перевооружении береговых стационарных комплексов "Утес" с ракет "Сопка" на ракеты П-35Б. Стационарный береговой оперативно-тактический противокорабельный ракетный комплекс "Утес" был разработан на базе противокорабельной ракеты П-35 и подвижного берегового комплекса "Редут" в ОКБ-52 (ЦКБМ) под руководством В.М. Челомея. Комплекс "Утес" принят на вооружение Постановлением СМ от 28 апреля 1973 года. Комплексом "Утес" перевооружались части, ранее оснащенные комплексом "Сопка". В состав комплекса входили: МРСЦ-1 ("Успех-У"), РЛС "Мыс" с системой опознавания "Пароль", система управления, пусковые установки, ракеты П-35, комплекс наземного оборудования. Система управления "Утес" создана в НИИ-303, маршевый турбореактивный двигатель ракеты разработан в ОКБ-300.

16 сентября 1964 года в расположение полка прибыла первая партия военных строителей специального отряда ЧФ. Подземные сооружения, которыми располагал полк, подлежали реконструкции под габариты нового берегового ракетного комплекса. Строители под руководством капитана А. Климова вместе с личным составом второго дивизиона приступили к работам. До этого полностью был демонтирован прежний комплекс. Десятиметровые ракеты в горизонтальном положении со сложенными крыльями хранились на технологических телегах со стартовыми агрегатами и после предстартовой подготовки и заправки жидким топливом были готовы к пуску. Выдвигающиеся из-под земли спаренные пусковые контейнеры позволяли быстро производить перезарядку новых ракет.

Первый пуск ракеты комплекса "Утес" состоялся 30 мая 1971 года. Пусковые установки комплекса были размещены в скальных укрытиях. Пусковые установки в целом аналогичны "половинке" ПУ ракетных крейсеров проекта 56 ("Грозный", "Адмирал Головко") - в установке не 4 контейнера с ПКР, а два.

В 1982 году комплекс был модернизирован - в состав комплекса была введена новая ракета 3М44 "Прогресс". Благодаря большой дальности стрельбы батарея комплекса "Утес" при внешнем целеуказании может прикрывать побережье протяженностью в несколько сотен километров. Мощная кумулятивно-фугасная или ядерная боевая часть (350 кт) позволяет вывести из строя одной ракетой корабль любого класса.

Полк неоднократно носил звание отличного, награждался переходящими Красными знаменами Военных советов ЧФ и ВМФ за ракетную стрельбу по морской цели. В 1982 г. имя полка было занесено на мраморную Доску почета в Центральном военно-морском музее.

В 1996 году в связи с разделом Черноморского флота "Объект 100" был передан Военно-Морским Силам Украины.

Дивизион шахтного берегового ракетного комплекса "Утес" восстановлен в Крыму.

"Предполагается, что возрожденный комплекс проведет несколько пусков ракет с тем, чтобы доказать его жизнеспособность. В дальнейшем на его базе предполагается развернуть ракетный комплекс "Бастион" шахтного базирования", - сказал собеседник агентства.

Давайте вспомним историю этого ракетного комплекса.

Для защиты южных морских рубежей и Севастополя с моря в разгар "холодной войны" в 1954 году высоко в горах у Балаклавы начал создаваться первый в мире подземный ракетный комплекс берегового базирования "Сопка" с радиусом действия в акватории Черного моря до 100 км.

Строительство "Объекта 100" (такой код получила секретная стройка) осуществлялось 95-м специализированным управлением подземных работ ЧФ. Объект состоял из двух одинаковых подземных комплексов и стартовых площадок, удаленных друг от друга на 6 км. Военными строителями руководил главный инженер строительного управления ЧФ полковник А. Геловани - будущий заместитель министра обороны, маршал инженерных войск. Начальником строительства площадки № 1 был капитан А. Кузнецов, площадки № 2 - инженер А. Клюев. Монтажными операциями от предприятия "Эра" руководил инженер Ф. Карака. На каждом объекте строительства было занято до 1000 человек.

На строительных площадках возводились из жаропрочного бетона стартовые позиции и защищенные от атомного оружия подземные сооружения, в которых размещались КП, хранилища ракет и цеха для подготовки и заправки топливом. Ракеты в сооружениях находились на специальных технологических телегах со сложенными крыльями и перемещались до стартовых позиций специальными механизмами. Подземный комплекс имел полное инженерное обеспечение, дизельные электростанции, фильтровентиляционные установки, запасы горючего, воды и продовольствия, обеспечивающие жизнедеятельность обьекта при полной его герметизации после атомного удара. У оголовков рядом со стартовыми позициями размещались защищенные железобетонные бункера для укрытия снятых со старта ракет.

Система наведения и управления стрельбой комплекса "Сопка" включала в себя РЛС обнаружения "Мыс", центральный пост, совмещенный с РЛС наведения С-1М и РЛС слежения "Бурун". Радиолокационные станции "Мыс" и "Бурун" в 1955 году прошли государственные испытания. Радиолокационная станция "Мыс" предназначена для обнаружения морских целей и выдачи данных цели в центральный пост и размещалась на высоте более 550 метров мыса Айя.

В конце 1956 года практически было завершено строительство "Объекта 100", личный состав прошел спецподготовку. Был сформирован отдельный береговой ракетный полк, который 23 февраля 1957 года был включен в состав сил боевого ядра флота. Первым командиром полка был подполковник Г. Сидоренко (позже генерал-майор, начальник береговых войск и морской пехоты ЧФ). По плану испытаний полком было выполнено несколько ракетных стрельб. Самая первая из них была проведена 5 июня 1957 года в присутствии командующего ЧФ адмирала В. А. Касатонова. Пуск производили со второй батареи (командир лейтенант В. Карсаков). Успешный результат возвестил о появлении в Военно-Морском Флоте СССР нового рода сил - береговых ракетных частей.

25 июля 1957 года государственная комиссия приняла "Объект 100". А в начале 1959 г. полку впервые был вручен переходящий приз ГК ВМФ за ракетную стрельбу. 30 июля 1960 года полк получил свое постоянное наименование - 362-й отдельный береговой ракетный полк (ОБРП). За время эксплуатации БРК "Скала" с 1957-го по 1965 год полком было произведено более 25 практических пусков ракет.

16 июля 1961 года вышло постановление Совета Министров о перевооружении береговых стационарных комплексов «Утес» с ракет «Сопка» на ракеты П-35Б. Переоборудование стационарных «объектов 100» и «101» с комплексов «Стрела» на вновь создаваемый комплекс «Утес» было определено этим постановлением. Стационарный береговой оперативно-тактический противокорабельный ракетный комплекс «Утес» был разработан на базе противокорабельной ракеты П-35 и подвижного берегового комплекса «Редут» в ОКБ-52 (ЦКБМ) под руководством В.М. Челомея. Комплекс «Утес» принят на вооружение Постановлением СМ от 28 апреля 1973 года. Комплексом «Утес» перевооружались части, ранее оснащенные комплексом «Сопка».

В состав комплекса входили: МРСЦ-1 (»Успех-У»), РЛС «Мыс» с системой опознавания «Пароль», система управления, пусковые установки, ракеты П-35, комплекс наземного оборудования. Система управления «Утес» создана в НИИ-303, маршевый турбореактивный двигатель ракеты разработан в ОКБ-300. На мысе Айа первым в 1964 г. на переоборудование встал второй дивизион 362-го ОБРП. Основные технические решения по комплексу «Утес» существенно отличались от ранее реализованных для комплекса «Стрела», пусковые установки которого выдвигались в горизонтальном направлении из скальных штолен. Для «Утеса» были приняты поворотные двух- контейнерные установки массой более 30 т, которые размещались в шахтах глубиной 20 м, а перед пуском поднимались на высоту 6 м над поверхностью. Непосредственно перед стартом контейнеры с ракетами выводились на угол 15°. Все основные объекты комплексов размещались в заглубленных в скальный грунт железобетонных сооружениях. В них в процессе предстартовой подготовки проверялись и заправлялись ракеты. В процессе гонки двигателя непосредственно перед стартом непосредственно на пусковой установке (как и в корабельной СМ-70) проводилась дозаправка ракеты топливом, что увеличивало дальность стрельбы.

16 сентября 1964 года в расположение полка прибыла первая партия военных строителей специального отряда ЧФ. Подземные сооружения, которыми располагал полк, подлежали реконструкции под габариты нового берегового ракетного комплекса. Строители под руководством капитана А. Климова вместе с личным составом второго дивизиона приступили к работам. До этого полностью был демонтирован прежний комплекс.

Десятиметровые ракеты в горизонтальном положении со сложенными крыльями хранились на технологических телегах со стартовыми агрегатами и после предстартовой подготовки и заправки жидким топливом были готовы к пуску. Выдвигающиеся из-под земли спаренные пусковые контейнеры позволяли быстро производить перезарядку новых ракет.

Автономные испытания наземного оборудования начались в середине 1968 г. и продолжались более двух лет. 28 мая 1971 г. был проведен первый пуск П-35 на дальность около 200 км. Работы в первом дивизионе завершились 25 февраля 1972 г., а 17 апреля следующего года успешно прошла стрельба по цели пр. 1784 на дальность 217 км. 28 апреля 1973 г. оба дивизиона полка поступили на вооружение. В 1978- 1983 гг. было выполнено 33 пуска, из них 30 - успешно. Перевооружение дивизионов 616-го отдельного берегового ракетного полка Северного флота на острове Кильдин завершилось в 1976 и в 1983 г. Пусковые установки комплекса были размещены в скальных укрытиях. Пусковые установки в целом аналогичны «половинке» ПУ ракетных крейсеров проекта 56 (»Грозный», «Адмирал Головко») - в установке не 4 контейнера с ПКР, а два. Крылатые ракеты доставлялись к пусковым площадкам через тоннели по рельсам-направляющим на специальных платформах с электродвигателями.

Пусковые установки защищались массивными стальными крышками, которые при пуске сдвигались в сторону. За считанные минуты колоссальная конструкция пусковой установки появлялась на поверхности и могла нанести удар двумя ракетами. В составе «объекта 100» находились два дивизиона, разнесенные на расстояние 6 километров, каждый из которых имел на вооружении две пусковых установки. В 1974 г. началась модернизация береговых ракетных комплексов под ракету «Прогресс». В 1976 г. полк на мысе Айя выполнил шесть испытательных пусков. В 1982 году комплекс был модернизирован - в состав комплекса была введена новая ракета 3М44 «Прогресс». Производство ракет для береговых комплексов велось с 1982 по 1987 год. Благодаря большой дальности стрельбы батарея комплекса «Утес» при внешнем целеуказании может прикрывать побережье протяженностью в несколько сотен километров. Мощная кумулятивно-фугасная или ядерная боевая часть (350 кт) позволяет вывести из строя одной ракетой корабль любого класса.

В конце апреля 1972 года, после шести пробных запусков, "Объект 100" был введен в состав сил постоянной готовности. 19 апреля 1973 года была успешно выполнена первая зачетная стрельба по плану боевой подготовки на дальность 219 километров. 1986 год стал рекордным по числу ракетных пусков - 14, из них 10 в режиме мишени, два - по программе контрольно-серийных испытаний.

Полк неоднократно носил звание отличного, награждался переходящими Красными знаменами Военных советов ЧФ и ВМФ за ракетную стрельбу по морской цели. В 1982 г. имя полка было занесено на мраморную Доску почета в Центральном военно-морском музее.

Последний раз "Объект 100" запустил ракету в сентябре 1993 года, после чего несколько лет простаивал без дела. В рамках договора о разделе Черноморского флота в 1996 году комплекс отошел Украине. В 1997 году новые хозяева даже смогли произвести один учебный пуск ракеты, после чего комплекс фактически был разрушен.

После чего в начале 2000-х дивизион около поселка Оборонное был разграблен и весь металл с него был вывезен. В 2002 дивизион расформирован, в 2003-2004 оборудование порезано на металл. Другой же дивизион был законсервирован и как ни странно сохранился. В 2009 году ВМСУ предприняло даже попытку его восстановления. Теперь этот дивизион возвращен в состав Береговых ракетно-артиллерийских войск ВМФ России!

Осенью 2014 года инженеры и рабочие ремонтного завода ракетно-артиллерийского вооружения ЧФ восстановили береговой ракетный дивизион знаменитого ракетного комплекса «Сотка», что находится рядом с поселком Резервное.

Ранее информированный источник сообщил, что в Крыму к 2020 году может быть развернут первый береговой ракетный комплекс "Бастион" шахтного базирования.

"Он будет использовать как ныне существующие противокорабельные "Яхонты", так и разрабатываемые в настоящее время перспективные варианты ракет, которые будут способны уничтожать любую цель, находящуюся в акватории Черного моря", - сказал собеседник агентства.

По его оценке, шахтный способ размещения "Бастиона" значительно повысит боевую устойчивость комплекса.

"Стационарное базирование сделает необратимым удар возмездия по любому кораблю, который вторгнется в территориальные воды российского Черноморья", - подчеркнул собеседник агентства.

Он отметил, что стационарный "Бастион" сможет использовать беспилотные летательные аппараты и подводные гидроакустические комплексы. Шахта сможет выдерживать избыточное давление во фронте ударной волны силой до 20 кгс/см2.

Подвижный береговой ракетный комплекс "Бастион" с унифицированной сверхзвуковой самонаводящейся противокорабельной ракетой 3М55 "Яхонт" разработан и производится в "НПО машиностроения" (входит в корпорацию "Тактическое ракетной вооружение").

Комплекс "Бастион" предназначен для защиты морского побережья протяженностью свыше 600 км и поражения надводных кораблей различных классов и типов, действующих в составе десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

Боекомплект одного комплекса может включать до 36 ракет "Яхонт". Ракета имеет загоризонтную дальность стрельбы. В ней реализован принцип "выстрелил - забыл".

"Яхонт" способен поражать цели на расстоянии 300 км и нести боеголовку весом более 200 кг. Ракету отличает полная автономность боевого применения, высокая сверхзвуковая скорость на всех участках полета, возможность выбора различных траекторий (низковысотной и комбинированной), а также полная унификация для широкого ряда морских, авиационных и наземных носителей.

Фото 1.

После развала СССР легендарную "сотку" несколько раз передавали в подчинение то одному, то другому подразделению ВМС Украины. Но объектом никто не занимался, и эта воинская часть пришла в упадок. Разграбленные блоки на командном пункте, вырезанные кабель-трассы с цветным металлом - такое наследие получили российские ракетчики, появившиеся на батарее вскоре после событий Крымской весны. Поэтому восстановление боеспособности "Утеса" было настоящим техническим подвигом. Эта задача была поручена офицеру, который когда-то командовал дивизионом, а теперь трудится в восстановительной команде, - подполковнику запаса Евгению Липко.

Фото 2.

Добиться этого было очень непросто, - говорит подполковник запаса Евгений Липко. - Но мы как одержимые вместе с сегодняшними ракетчиками выполнили поставленную задачу. Очень уж хотелось вновь услышать ракетный гром над крутым крымским берегом и вспомнить свою офицерскую молодость, когда мы пускали ракеты регулярно. Сейчас продолжаем ремонтные работы вместе со специалистами "НПО машиностроение". Это профессионалы высочайшего уровня. Один из них - доктор наук, капитан 1 ранга Константин Погорелов. Мы надеемся, что теперь, как и в прежние времена, ракетные автографы "Утеса" будут появляться на крымском небе, оберегая мирную жизнь жителей полуострова.

Фото 3.

Липко показал металлические подвесные койки, закрепленные в стенах помещений подземных коридоров. Оказывается, в свое время они были сняты со списанного крейсера "Слава", и благодаря им во время боевого дежурства дивизион превращался в корабль на берегу, только с более высокой боеготовностью. Ракетчики находились здесь круглосуточно - спали под землей в коридорах, вырубленных создателями "сотки" в скальном грунте. Несли здесь настоящее боевое дежурство, когда в Черное море заходили НАТОвские корабли. И каждый из незваных гостей был, что называется, на прицеле. В готовности к немедленному действию были ракеты и ракетчики. Так было и во время демарша новейших кораблей ВМС США - крейсера Yorktown и эсминца Caron, которые были вытеснены двумя нашими сторожевыми кораблями, значительно уступавшим по водоизмещению и вооружению американским.

Фото 4.

Вместе с командиром дивизиона "Утес" подполковником Сергеем Слесаревым мы по штольне прошли к пусковой установке мимо крылатых ракет, упрятанных в хранилище. Застали момент, когда мощные подъемные устройства медленно, но уверенно выдвигали пусковую установку наверх для пробного запуска двигателя крылатой ракеты. Маршевый двигатель гудит и выпускает мощную струю воздуха.

Первую в новейшей истории стрельбу ракетчики "Утеса" выполнили уже через несколько месяцев после вхождения Севастополя и Крыма в состав РФ. Еще со времен СССР каждая стрельба ракетой знаменовалась появлением пятиконечной звездочки на крышке контейнера, и вот теперь на пусковой установке рядом с красными звездочками появилась триколорная российская.

Фото 5.

Ракеты 3М44 "Прогресс" благодаря большой дальности стрельбы при внешнем целеуказании могут прикрывать побережье протяженностью в несколько сотен километров, - говорит в недавнем прошлом заместитель начальника береговых войск ЧФ капитан 1 ранга запаса Сергей Гросс. - Ракеты "Прогресс" хоть и не новые, как скажем, у современных ракетных береговых комплексов "Бал" или "Бастион", но весьма надежные. Мощная кумулятивно-фугасная или специальная боевая часть ракеты "Прогресс" выведет из строя одной ракетой корабль любого класса.

Фото 6.

Рядом со стартовой позицией в высокогорном лесу затерялся маленький военный городок, где все продумано для комфортной жизни ракетчиков. Казарма здесь довольно просторная, кровати стоят в один ярус. Есть комната отдыха личного состава с большим плазменным телевизором, огромный шахматный стол, оборудованная всем необходимым бытовая комната. На своем месте и свежий номер стенгазеты, которую выпускает старший матрос контрактной службы Юлия Васильева.

Несмотря на удаленность нашего дивизиона, он укомплектован контрактниками на 80 процентов, - говорит подполковник Сергей Слесарев. - Это высокий процент. И все - настоящие профессионалы.

Фото 7.

Фото 8.

Фото 9.

источники

В этом году мой отпуск пришёлся на первую половину августа, и я не смогла отказаться от предложения старых знакомых принять участие в очередной увлекательной поездке в северные регионы европейской части нашей страны - на этот раз не только в Мурманскую, но и в Архангельскую область.

Основным пунктом программы был четырехдневный визит на остров Кильдин в Баренцевом море - наверное, об этом приключении стоит рассказать целостно, отдельной записью - но мне удобнее сделать это позже, чтобы иметь возможность дать ссылки на разрозненный материал по конкретным точкам осмотра.

А в этом посте я хотела бы показать вам то, что осталось от двух дивизионов противокорабельного берегового ракетного комплекса "Утёс" - масштабного и почти уникального объекта военной истории, построенного в 50-х годах XX века. Почти - потому как аналогичный комплекс был сооружен ещё и на Черном море, и, к счастью, действует до сих пор.

А здесь, на севере, дни его сочтены, но состояние конструкций по-прежнему представляет интерес.

На фото - массо-габаритный макет крылатой противокорабельной ракеты П-35. Именно под такие ракеты комплекс был рассчитан в последние годы жизни, после очередной модернизации в 80-х, и до 1995 года, когда ракетный полк покинул остров.

Для защиты морского побережья на подходах к Кольскому полуострову в 1955 году на Кильдине Западном начал создаваться подземный ракетный комплекс берегового базирования с радиусом действия до 100 км, названный «Объектом 101». Аналогичный «Объект 100» начал строиться в 1954 г. под Севастополем. В 1957 году был сформирован 616 отдельный береговой ракетный полк (обрп) и начала создаваться новая инфраструктура для обеспечения жизни и деятельности полка. Фактически 616 обрп стал «градообразующим» предприятием на Кильдине на долгие годы. Ракетный комплекс за время своей службы несколько раз модернизировался. В 1995 году 616 обрп покинул Кильдин. Вместе с ним в историю ушла и целая эпоха освоения острова...

Подробнее можно прочитать здесь http://www.kildin.ru/616.html

В обзоре под катом - фотки территорий двух дивизионов: подземные пусковые установки, командный пункт и дизельная электростанция, а также остатки ракеты.

Материала много, поэтому фотки небольшого размера - но на каждую можно ткнуть и просмотреть в альбоме.

Военные в советское время не жалели средств и сил на разработку и строительство запредельного разнообразия сооружений, да и границ этим средствам, как и ресурсам, у них практически не было. Зато была большая и важная цель - разместить инфраструктуру так, чтобы потенциальному врагу было сложнее заметить и разведать.

Поэтому всё, что можно и что нельзя, пряталось под землю - в том числе в жарких пустынях, мрачных болотах и северной тундре. Земля-матушка всё стерпит, а твердый гранит так или иначе расколется под натиском армейских усилий.

Помню, как меня лет 6 тому назад впечатлили военные дороги для ракетовозов под Козельском (Калужская область) - прямые, широкие, проложенные то поперёк (и насквозь) высоких холмов, то по рукотворным насыпям высотой до уровня верхушек деревьев... "два солдата из стройбата заменяют экскаватор" - но я и представить себе не могла, что дороги по мягкой земле - это просто и обычно, а где-то на севере возведены обширные подземные укрытия и склады, прорубленные в камне.

Первый день мы решили посвятить осмотру восточного дивизиона - дальнего от точки нашей стоянки (в посёлке Верхний Кильдин). Пройти пришлось около 7 километров в каждую сторону - рельеф острова холмистый, поэтому времени на прогулку требовалось больше, чем требуется на преодоление аналогичных расстояний по городу.

На западный дивизион мы прогулялись на следующий день - идти оказалось существенно ближе, а погода снова радовала. С погодой вообще повезло - дождь был только в вечер прибытия на остров, зато в последующие дни солнце нас баловало, гроза обходила стороной, а туманы восхищали.

Каждый дивизион включает две парные пусковые установки, прилагающиеся к ним подземные хранилища и техпомещения, а также дизельную электростанцию и командный пункт. На восточной (дальней) позиции командный пункт сохранился лучше, чем на западной (ближней), а вот дизельная - наоборот. Состояние пусковых примерно одинаковое, однако на ближнем дивизионе сохранилась целая толпа транспортировочных тележек.

Поэтому в посте замешаны фотки с обеих площадок - с потерей хронологии, но с попыткой сохранить логику осмотра.

Издалека каждая площадка выглядит как слабо заметная группа небольших построек, к которой ведут дороги, обозначенные бочками. Когда-то из каждой бочки торчал длинный шест - это для того, чтобы дорогу было видно даже занесённую снегом.

То, что осталось от контрольно-пропускного пункта

Элементы площадки довольно сильно разбросаны на местности - первым делом взгляд падает на холмики с торчащими над ними основаниями антенн. Когда-то на этих основаниях были развернуты лепестки радаров, но их утащили на металл.

Металла здесь много, но всё же черметчики есть (работают в договоре с вояками), поэтому объекты осмотра со временем пропадают.

Внутри каждого холмика небольшое помещение, унылое и пустое

Тут же можно увидеть большое количество таких вот лючков, под которыми небольшие камеры с выходами и соединениями кабелей

А еще на площадке можно найти такую вот огневую точку - а по совместительству аварийный выход из командного пункта

Внутри более сохранившегося командного пункта разрушения изрядные, а обстановка мрачная - кто-то разодрал аппаратуру и жег кабели прямо на месте, отчего стены и потолки покрыты копотью

Командный пункт представляет из себя длинный коридор с помещениями по одну сторону от него

Лучше всего сохранилась вентиляционная

И даже тут, в абсолютной темноте, что-то пытается расти - пусть и из говна

Главный вход-выход из КП

Следующий объект осмотра - дизельная.

Отдельно стоящее подземное сооружение выделяется характерными наземными элементами - вентшахтами воздухозабора и выхлопа.

Внутри - подтоплено и разрушено, но очень круто

В каморке у самого входа: кровать, урна, гитара...

Переход между щитовой и генераторным помещением - виден уровень воды над фальш-полом и около него

Дизеля по 0,5 мегаватт сильно разобраны - охотники за металлом сняли медь

И аварийный выход через вентшахту (виден уровень затопления - по верхнюю ручку гермоставня)

Ну а основными звеньями площадок являются, безусловно, пусковые установки. Как я уже писала, они парные, и на каждом дивизионе их по две пары. Снаружи пусковая накрыта крышкой, которая могла отъезжать в сторону

На дальнем дивизионе одну из крышек начали резать на металл - и она обрушилась внутрь. Теперь "металлисты" туда сбрасывают мусор, выглядит гадко, - зато видна сама пусковая установка - когда-то она могла подниматься оттуда под необходимым углом, а также менять направление по полной окружности

Можно, конечно, прям туда и слезть - но лучше воспользоваться цивилизованным входом

За правыми воротами расположен гараж

В одном из этих гаражей даже сохранилась машинка

Но гараж нас интересует слабо - поэтому идём в основное помещение. Там водичка и туман, испускаемый тающим посреди зала сугробом

Представляете, - сугроб в августе? Большущий. Думаю, он тут и не растает никогда - зимой только снова насыплется.

За боковыми дверями первого отсека расположены всякие техпомещения, щитовые и останки вентиляции

Куча агрегатов, связанных с высоким давлением

Но наибольший интерес вызывают главные залы, где ракеты хранились перед запуском. Эти залы отсечены от внешнего мира мощными дверями

На полу и в стене можно видеть хитрые ниши - это приспособления для откатывания пустых тележек в конец очереди

Ну и тележки, конечно же. Они двух видов - массивные для подачи снаряженных ракет в пусковую, а которые поменьше - для подвоза и хранения. В этом бункере их всего парочка

Зато в бункере около другой пусковой можно целый состав собрать из них

А вот и парная пусковая установка

Другая отличается по цвету

Небольшая местная дизельная - в одной пусковой состояние ее ужасное

А вот пусковая с обрушенной крышкой

Здесь можно рассмотреть еще одну защитную дверцу, которая частично выдвинута.

Эта дверца способна сдвигаться в нишу за стеной, полностью освобождая проход. Вот эта ниша: здесь расположены баллоны со сжатым воздухом

Еще любопытное двухуровневое помещение - насосная

Где-то уцелел такой вот газовый фургончик

На этом снимке видно, откуда берется сугроб - его наметает через световое окно в крыше внешнего отсека

Наконец, выберемся на свет и осмотрим территорию. Здесь можно найти разгонные блоки от ракет

Для защиты южных морских рубежей и Севастополя с моря в разгар "холодной войны" в 1954 году высоко в горах у Балаклавы начал создаваться первый в мире подземный ракетный комплекс берегового базирования "Сопка" с радиусом действия в акватории Черного моря до 100 км.

Строительство "Объекта 100" (такой код получила секретная стройка) осуществлялось 95-м специализированным управлением подземных работ ЧФ. Объект состоял из двух одинаковых подземных комплексов и стартовых площадок, удаленных друг от друга на 6 км. Военными строителями руководил главный инженер строительного управления ЧФ полковник А. Геловани - будущий заместитель министра обороны, маршал инженерных войск. Начальником строительства площадки № 1 был капитан А. Кузнецов, площадки № 2 - инженер А. Клюев. Монтажными операциями от предприятия "Эра" руководил инженер Ф. Карака. На каждом объекте строительства было занято до 1000 человек.

На строительных площадках возводились из жаропрочного бетона стартовые позиции и защищенные от атомного оружия подземные сооружения, в которых размещались КП, хранилища ракет и цеха для подготовки и заправки топливом. Ракеты в сооружениях находились на специальных технологических телегах со сложенными крыльями и перемещались до стартовых позиций специальными механизмами. Подземный комплекс имел полное инженерное обеспечение, дизельные электростанции, фильтровентиляционные установки, запасы горючего, воды и продовольствия, обеспечивающие жизнедеятельность обьекта при полной его герметизации после атомного удара. У оголовков рядом со стартовыми позициями размещались защищенные железобетонные бункера для укрытия снятых со старта ракет.

Система наведения и управления стрельбой комплекса "Сопка" включала в себя РЛС обнаружения "Мыс", центральный пост, совмещенный с РЛС наведения С-1М и РЛС слежения "Бурун". Радиолокационные станции "Мыс" и "Бурун" в 1955 году прошли государственные испытания. Радиолокационная станция "Мыс" предназначена для обнаружения морских целей и выдачи данных цели в центральный пост и размещалась на высоте более 550 метров мыса Айя.

В конце 1956 года практически было завершено строительство "Объекта 100", личный состав прошел спецподготовку. Был сформирован отдельный береговой ракетный полк, который 23 февраля 1957 года был включен в состав сил боевого ядра флота. Первым командиром полка был подполковник Г. Сидоренко (позже генерал-майор, начальник береговых войск и морской пехоты ЧФ). По плану испытаний полком было выполнено несколько ракетных стрельб. Самая первая из них была проведена 5 июня 1957 года в присутствии командующего ЧФ адмирала В. А. Касатонова. Пуск производили со второй батареи (командир лейтенант В. Карсаков). Успешный результат возвестил о появлении в Военно-Морском Флоте СССР нового рода сил - береговых ракетных частей.

25 июля 1957 года государственная комиссия приняла "Объект 100". А в начале 1959 г. полку впервые был вручен переходящий приз ГК ВМФ за ракетную стрельбу. 30 июля 1960 года полк получил свое постоянное наименование - 362-й отдельный береговой ракетный полк (ОБРП). За время эксплуатации БРК "Скала" с 1957-го по 1965 год полком было произведено более 25 практических пусков ракет.

16 июля 1961 года вышло постановление Совета Министров о перевооружении береговых стационарных комплексов "Утес" с ракет "Сопка" на ракеты П-35Б. Стационарный береговой оперативно-тактический противокорабельный ракетный комплекс "Утес" был разработан на базе противокорабельной ракеты П-35 и подвижного берегового комплекса "Редут" в ОКБ-52 (ЦКБМ) под руководством В.М. Челомея. Комплекс "Утес" принят на вооружение Постановлением СМ от 28 апреля 1973 года. Комплексом "Утес" перевооружались части, ранее оснащенные комплексом "Сопка". В состав комплекса входили: МРСЦ-1 ("Успех-У"), РЛС "Мыс" с системой опознавания "Пароль", система управления, пусковые установки, ракеты П-35, комплекс наземного оборудования. Система управления "Утес" создана в НИИ-303, маршевый турбореактивный двигатель ракеты разработан в ОКБ-300.

16 сентября 1964 года в расположение полка прибыла первая партия военных строителей специального отряда ЧФ. Подземные сооружения, которыми располагал полк, подлежали реконструкции под габариты нового берегового ракетного комплекса. Строители под руководством капитана А. Климова вместе с личным составом второго дивизиона приступили к работам. До этого полностью был демонтирован прежний комплекс. Десятиметровые ракеты в горизонтальном положении со сложенными крыльями хранились на технологических телегах со стартовыми агрегатами и после предстартовой подготовки и заправки жидким топливом были готовы к пуску. Выдвигающиеся из-под земли спаренные пусковые контейнеры позволяли быстро производить перезарядку новых ракет.

Первый пуск ракеты комплекса "Утес" состоялся 30 мая 1971 года. Пусковые установки комплекса были размещены в скальных укрытиях. Пусковые установки в целом аналогичны "половинке" ПУ ракетных крейсеров проекта 56 ("Грозный", "Адмирал Головко") - в установке не 4 контейнера с ПКР, а два.

В 1982 году комплекс был модернизирован - в состав комплекса была введена новая ракета 3М44 "Прогресс". Благодаря большой дальности стрельбы батарея комплекса "Утес" при внешнем целеуказании может прикрывать побережье протяженностью в несколько сотен километров. Мощная кумулятивно-фугасная или ядерная боевая часть (350 кт) позволяет вывести из строя одной ракетой корабль любого класса.

Полк неоднократно носил звание отличного, награждался переходящими Красными знаменами Военных советов ЧФ и ВМФ за ракетную стрельбу по морской цели. В 1982 г. имя полка было занесено на мраморную Доску почета в Центральном военно-морском музее.

В 1996 году в связи с разделом Черноморского флота "Объект 100" был передан Военно-Морским Силам Украины.