История станкостроения. История развития станкостроения

Появление первых станков для обработки материалов резанием относится к XIV веку и только к XVII веку были созданы все основные типы станков, являющиеся прототипами современных станков.

До настоящего времени сохранился токарный станок XVI века императора Максимилиана I (1518 г.). Этот станок имел люнет для направления изделия, ножной деревянный привод с пружинящей жердью, ничем не отличающийся от станков, применявшихся в течение многих веков в разных странах мира. В сохранившихся записях Леонардо да Винчи имеется целый ряд чертежей токарных станков, хотя эти станки построены не были.

Первый шаг в направлении механизации механической обработки на МРС сделан в период, когда были созданы станки с механическим приводом главного движения за счет использования энергии падающей воды. Так в России в 1645 г. в Москве на реке Яуза стрельцом Иваном Осиновым была впервые построена «отвальная мельница» с приводом на 6 станков для обработки ружейных стволов.

В связи с производством новых видов оружия в Петровские времена потребовалось создание новых видов металлообрабатывающего оборудования. В непосредственной близости к Петру вырос замечательный мастер токарного дела А.К.Нартов, прославивший свое имя изобретением суппорта к токарному станку и являющийся основоположником отечественного станкостроения. Около 25 лет А.К.Нартов посвятил усовершенствованию токарных, копировальных станков, стремясь повысить точность и чистоту выполняемых работ и уменьшить затраты физической силы, необходимой при работе на станках.

Второй шаг, знаменующий собой коренное изменение в конструкции, производительности и точности станков, является использование в качестве источника движения энергию пара, позволившую осуществить групповой привод станков, когда от одного источника (парового двигателя) в движение приводилась целая группа станков.

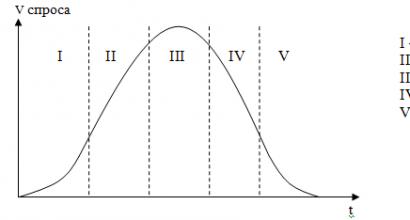

Период XIV-XVII веков характеризуется появлением, в основном, всех прототипов современных станков.

Третий шаг (XVII-XIX век) - начало механизации обработки на станках.

Четвертый шаг (XIX-XX век) - автоматизация процесса механической обработки, продолжающаяся до настоящего времени.

Научно-технический прогресс в металлообработке непрерывно связан с автоматизацией механической обработки. Автоматизацией предусматривается замена ручного управления производственным процессом или его элементами - машинным управлением без участия человека. Этот процесс осуществляется в двух направлениях - создание многопозиционных станков, автоматических линий и заводов, которые применимы в условиях массового производства и являются высшей степенью автоматизации производственных процессов и, в частности, процессов механической обработки; создание гаммы станков с программным управлением и станков со следящей системой управления, являющиеся основными для использования в условиях индивидуального и серийного производства. К ним относятся станки, которые производят обработку по заранее заданной программе, легко вводимой в систему управления; и станки, на которых осуществляется обработка по копирам и шаблонам, являющимися копиями обрабатываемых поверхностей.

Настоятельная потребность в механической обработке сложных по форме заготовок, таких как корпусные, привело к созданию агрегатных станков - станков, собираемых из стандартных, нормализованных деталей, узлов и агрегатов. Агрегатные станки с полуавтоматическим циклом работы начали применять в первой четверти XX века в Германии для производства швейных машин, а позднее в США в автомобильной промышленности. В СССР впервые в 1930 году ЭНИМС (экспериментальный научно- исследовательский институт металлорежущих станков) занялся проектированием агрегатных станков и изготовил более 60 специальных станков 42 типов.

В настоящее время производство агрегатных станков возросло. Концентрация многих операций технологического процесса механической обработки позволила на базе агрегатных станков создать автоматические линии (AJI) механической обработки. Впервые станочная линия была создана на базе универсальных станков в 1939 году на Волгоградском тракторном заводе по инициативе рабочего И.П.Иночкина. Успехи науки и техники позволили перейти от отдельных поточных линий к автоматическим цехам и заводам. Так, в конце 1955 года, на Первом Государственном подшипниковом заводе (г. Москва) был создан, а в 1956 году вошел в строй цех, оборудованный двумя AJI по производству подшипников, а в 1949 году, впервые в мире, был построен автоматический завод по произволе- тву поршней. Весь завод обслуживался 9 рабочими в смену. Завод был рассчитан на производство 3500 поршней в сутки. В результате производственный цикл сократился в 3-4 раза, производительность труда возросла, себестоимость снизилась втрое. В США подобный автоматический завод был создан фирмой «PONTIAC» лишь в конце 1954 г. В последующем получили распространение роторные и ро- торно-конвейерные линии, которые впервые были спроектированы инженером ЭНИМС (академиком) Л.Н.Коппсиным. Сейчас на многих предприятиях успешно работает множество роторных линий с производительностью 90-400 деталей в минуту.

В начале 50-х годов были разработаны принципы программного управления (ПУ) станками и созданы первые станки программного управления (СПУ), обеспечивающие автоматизацию механической обработки с одновременной возможностью их быстрой переналадки для выполнения разнообразных процессов механической обработки.

В настоящее время широко используются многоцелевые станки, так называемые, «обрабатывающие центры», которые способны к высокой концентрации операций на одном станке, обладающие большим быстродействием и законченным циклом обработки детали.

Особенностью таких станков является сочетание ПУ с магазином широкой номенклатуры инструментов, подаваемых в зону резания, в соответствии с технологическим процессом, с помощью манипулятора.

В настоящее время расширяются работы в области робототехники, обеспечивающие выполнение сложных элементов технологических процессов, требующих ручного труда, в автоматическом режиме. Это направление развития автоматизации позволило осуществить технологические процессы в сочетании со станками с ПУ без непосредственного участия человека в процессе механической обработки.

Таким образом, очень важные и трудоемкие работы перемещаются из сферы непосредственного производства в область технологического обеспечения, связанного с инженерным трудом. В итоге можно сделать вывод, что в настоящее время нет такого производства, в котором невозможно было бы автоматизировать процесс механической обработки. Эта возможность позволяет всю деятельность ученых, инженеров и специалистов в области машиностроения направить на осуществление наиболее полной автоматизации процессов, что в итоге повышает производительность труда, качество выпускаемой продукции, улучшает условия труда работающих.

Внедрение достижений науки и техники, использование опыта отечественной и зарубежной промышленности - главное направление создания и широкого использования гибких многоцелевых автоматизированных производств, управляемых от ЭВМ. Эти производства представляют собой совокупности автоматизированных линий, участков, цехов, а в дальнейшем - заводы-автоматы, обеспечивающие изготовление и быструю перестройку производства с одних деталей (изделий) на другие на базе групповой технологии и новых производственных методов без участия человека.

Станкостроение, ведущая отрасль , создающая для всех отраслей народного хозяйства металлообрабатывающие и деревообрабатывающие станки, автоматические и полуавтоматические линии, комплексно-автоматического для изготовления машин, оборудования и изделий из металла и др. конструкционных материалов, кузнечно-прессовое, литейное и деревообрабатывающее оборудование.

Появление металлорежущих станков связано с развитием крупного капиталистического , с первых предприятий типа. Широкое распространение машин-орудий, а затем и паровых машин требовало повышения точности обработки деталей. Эта задача могла быть решена только с машин для производства машин и в первую очередь металлорежущих станков с механическим суппортом. Создание механического суппорта относится к началу 18 в. Русский . К. в 1738 построил первый в мире станок с механическим суппортом и набором сменных зубчатых колёс. Нартов и др. мастера (М. Сидоров-Красильников, Станкостроение Шелашников, Я. Батищев) сконструировали в 18 в. ряд металлорежущих станков (станки для стволов пушек, различные агрегатные станки). Однако рус. мастеров не могли получить широкого применения и известности, т.к. потребность феодально-крепостнической России в небольшом машин (главным образом для изготовления вооружения) обеспечивалась отдельными небольшими заводами.

Специальный карусельный станок для черновой и чистовой обработки крупногабаритных деталей из стали, чугуна, цветных металлов и их сплавов. Модель КУ-299.

В Великобритании в конце 18 в. сложились благоприятные условия для развития машинного машин. К 1790-м гг. относятся работы английского Г. по созданию станка с механическим суппортом. Механический суппорт, перенесённый с токарного на др. металлорежущие станки, положил начало станкам с развитым исполнительным .

В дальнейшем основные типы металлорежущих станков были сконструированы в Германии, Франции и других странах; над их созданием работали многие изобретатели. Так, например, в 1820-30-х гг. американец Э. Уитни разработал для оружейных заводов Кольта несколько конструкций , в 1829 патент на был выдан на имя Дж. Несмита, владельца крупных английских машиностроительных заводов, в 1861 - патент на усовершенствованный фрезерный станок на имя американской фирмы «Браун и Шарп». Ко 2-й половине 19 в. были в основном разработаны модели фрезерных, револьверных, строгальных, долбёжных и др. станков, главным образом для удовлетворения нужд начавшегося ж.-д. и океанского . Станки получили известность под маркой выпускавших их крупнейших машиностроительных фирм «Витворт», «Несмит», «Селлерс», «Пратт»и др. В 1-й половине 19 в. ведущую роль в мировом Станкостроение играла Великобритания; во 2-й половине 19 в. её опередили . В этот же период Станкостроение начало развиваться в Германии.

Горизонтальный сверлильно-фрезерно-расточный станок с ЧПУ и инструментальным мгазином. Модель 6906ВМФ2.

В России первым предприятием по металлообрабатывающих станков был завод Берда в Петербурге (1790). В 1815 стал выпускать оружейный завод. В 1824 в Петербурге был построен завод Илиса для изготовления паровых машин и станков. В конце 19 в. многие машиностроительные заводы наряду с др. продукцией производили станки. Весь выпуск металлорежущих станков в России в 1913 составил 1,8 тыс. штук, парк установленных станков в 1908 насчитывал 75 тыс. единиц. В общей массе поступающих в станков станков отечественного составлял всего лишь 16-24%, остальная часть приходилась на долю импорта.

За годы Советской власти Станкостроение было по существу создано заново. Осуществление принятого 14-м съездом ВКП (б) в декабря 1925 решения, определившего курс на народного хозяйства, потребовало первоочередного развития тяжёлой , отечественного и наряду с этим металлорежущих станков. В результате специальных правительственных мероприятий, проведённых в 1929-30, были созданы организационные предпосылки, необходимые для планового развития в специализированной станкостроительной промышленности. Образование «Станкотреста» 29 мая 1929 и явилось датой официального создания самостоятельной отрасли Станкостроение В 1930 на основе объединения станкостроительных и инструментальных трестов учреждено Государственное всесоюзное объединение станкоинструментальной промышленности «Союзстанкоинструмент». Для подготовки открыт (Станкин); организованы станкостроительные при МВТУ им. Н. Э. Баумана и Ленинградском политехническом институте им. М. И. Калинина. В целях создания научной и экспериментальной базы для развивающегося Станкостроение в 1931 в Москве был создан НИИ станков и инструментов (с 1933 - ). Впервые в СССР и в Европе ЭНИМС в 1934 разработал агрегатные многошпиндельные станки.

Реконструкция действующих предприятий и новых позволили увеличить производственные по выпуску металлорежущих станков в годы 1-й пятилетки (1929-32) в 2,5 раза. За годы 2-й пятилетки (1933-37) число станкостроительных заводов увеличилось в 1,8 раза, а выпуск станков возрос более чем в 2 раза. Объём союзного производства станков в 1937 в 33 раза превысил 1913. При этом увеличилось не только выпускаемых станков, но и расширилась их . Началось станков-автоматов и , шлифовальных и зубообрабатывающих, станков тяжёлого типа. В 1940 общее количество освоенных типоразмеров выпускаемых станков превысило 320.

В течение трёх довоенных пятилеток построено большое новых станкостроительных заводов, в том числе Краматорский тяжёлого станкостроения, Киевский станков-автоматов, Харьковский радиально-сверлильных станков, «Станколит» и др. К 1941 в имелось 37 специализированных станкостроительных заводов.

В период Великой Отечественной войны 1941-45 Станкостроение было переведено на выполнение заказов оборонной . Организация массового боеприпасов, боевых машин, артиллерийского и др. вооружения потребовала создания новых специализированных, агрегатных и упрощённых операционных станков. На ряде заводов начали применяться поточные методы производства. В годы войны построены крупнейший завод «Тяжстанкогидропресс» им. А. И. Ефремова, Стерлитамакский завод им. В. И. Ленина.

В 1950, к концу 4-й пятилетки, было выпущено 70,6 тыс. металлорежущих станков. За 1946-50 освоено около 250 новых типов металлорежущих станков общего назначения, более тысячи типоразмеров специальных и агрегатных. Начато автоматических линий из агрегатных станков. В 1946 была изготовлена первая для обработки головки трактора . В 1950 пущен автоматический завод по изготовлению поршней.

К 70-м гг. созданы крупные центры Станкостроение с первоклассными заводами, многочисленными КБ, научно-исследовательскими в союзных . Так, например, в Литов. ССР созданы комплекс заводов по производству прецизионных станков, филиал НИИ станкостроения () с опытным производством, проектного «Гипростанок»; в Армянской ССР имеется ряд станкостроительных, инструментальных заводов, действуют филиал НИИ станкостроения, а также проектно-технологический институт. Об увеличении выпуска металлорежущих станков см. данные табл. 1. Табл. 1. - металлорежущих станков в СССР

| Годы | ||

|

в современных границах СССР | ||

Снизилась доля импорта металлорежущих станков в к концу 1966 она составляла 3% против 10% в 1938. Технический Станкостроение характеризуется прежде всего качественными изменениями в структуре выпуска, совершенствованием технических металлорежущих станков.

В годы 8-й пятилетки (1966-70) в результате осуществленных мер по совершенствованию управления отраслью и предприятиями, их техническому перевооружению, улучшению и труда значительно возросла эффективность . Фондоотдача в целом по станкоинструментальной увеличилась на 9%, за счёт роста производительности труда получено почти 80% всего прироста объёма производства. Выпуск автоматических и полуавтоматических линий для и металлообработки в 1970 составил 579 комплектов и возрос по сравнению с 1965 более чем в 2,5 раза (см. табл. 2).

Координатно-расточный станок одностоечный особо высокой точности с ЧПУ. Модель 2Д450АФ2.

На начало 1971 типаж освоенных тяжёлых и станков составил 450 типоразмеров (около 28% в общем типаже). Широк и размерный типажа выпускаемых станков. Большая часть создаваемых тяжёлых станков конструируется в пределах заранее определённых унифицированных гамм. Они имеют общие конструктивные решения и связаны системой широкой унификации узлов и деталей.

В 8-й пятилетке получили большое развитие научно-исследовательские и конструкторские работы по созданию современных металлорежущих станков с числовым управлением (ЧПУ). Успехи, достигнутые за последние 10-15 лет в развитии , в создании систем управления механизмами, позволили приступить к освоению станков с программным управлением, которые становятся одним из основных видов станков, позволяющих автоматизировать технологические процессы на предприятиях с индивидуальным, мелкосерийным и серийным . В 1970 их было произведено 1588 против 16 в 1960, в 1974-4410 шт. За 4 года 9-й пятилетки (1971-1975) освоено и поставлено на около 60 новых моделей станков с ЧПУ, в том числе более 40 моделей станков с автоматической сменой . Широкий принимают работы по созданию автоматизированных участков металлорежущих станков с ЧПУ с групповым программным управлением для комплексной механической обработки однотипных деталей. Например, и его опытным заводом создан участок, укомплектованный станками с ЧПУ для обработки широкой деталей типа тел (валы, фланцы, втулки, диски) с централизованным управлением от ЭВМ и автоматизированной подготовкой программ. Для решения задач по ускоренному развитию производства металлорежущих станков с ЧПУ в Станкостроение осуществляется ряд мероприятий, в частности на отдельных заводах организуется станков с ЧПУ, большинство наиболее квалифицированных станкостроительных заводов привлечено к производству таких станков. Широкое применение получили металла, всё шире используется размерная обработка световым лучом. Эти методы иногда дополняют, а в ряде случаев полностью заменяют обработку деталей резанием и . Разработаны и выпускаются электроискровые станки для точной обработки небольших деталей и для вырезки фасонных контуров проволочным ; - для трёхкоординатной обработки фасонных деталей; анодно-механические, электроконтактные - для обработки слитков из специальных сталей и др. работ; светолучевые станки - для получения отверстий диаметром от 0,03 до 0,5 мм в любых материалах; - для обработки твёрдых и крупных материалов; электрохимические станки и др. Внедрение их в позволяет добиться существенного технического в отдельных . Использование луча и для обработки алмазных волок и фильер позволило решить комплексной обработки этих изделий, в результате чего продолжительность их черновой обработки сократилась с десятков часов до нескольких минут, а продолжительность финишной - в 4-5 раз.

Участок станков с программным управлением. Модель АП-1.

В 70-е гг. в Станкостроение проводится работа по созданию и внедрению в новых унифицированных гамм станков. В типаже на 1971-75 установлена 51 гамма, включающая 277 базовых и 682 унифицированных моделей станков. Все станки гамм аналогичного технологического назначения проектируются по принципу конструктивного подобия, что создаёт возможность для широкой их унификации, позволяет создавать специализированные производства.

Продольный строгально-расточный станок. Модель НС-32.

Развитие конструкций станков и автоматических комплексов в ближайшей будет осуществляться в следующих направлениях: полный от станков неавтоматического действия к станкам-полуавтоматам и автоматам; расширение применения программного управления и вычислительной техники в конструкциях всех основных видов металлорежущих станков, в автоматических и полуавтоматических линиях; создание участков из станков с программным управлением, обрабатывающих центров; создание комплексных автоматических линий, участков, цехов и заводов-автоматов, управляемых от ЭВМ, для отраслей с крупносерийным и массовым выпуском изделий; и создание конструкций роботов, встраиваемых в автоматические линии, в комплексы автоматизированных в др. виды оборудования для массового производства.

Автоматическая линия. Модель ЛМ-423.

На основе достигнутых темпов развития и масштабов в Станкостроение в создан значительный производственно-технический в виде наличного парка металлорежущих станков. Динамика развития парка станков, снижение их возрастного состава и изменение качественной структуры - результат работы сов. Станкостроение, обеспечивающего материально-техническую базу и металлообработки. Это позволило сов. Станкостроение занять одно из ведущих мест в мире по производству широкой современных металлорежущих станков для самых разнообразных народного хозяйства.

Успешно развивается Станкостроение и в других социалистических странах (см. табл. 3).

Горизонтальный сверлильно-фрезерно-расточный станок с ЧПУ и автоматической сменой инструмента. Модель 2Б622ПМФ2 (2А622Ф4).

В середине XVIII столетия человеческая цивилизация вплотную приблизилась к одному из наиболее значимых этапов своего развития - периоду, который историки впоследствии назовут промышленной революцией, или Великим индустриальным переворотом. К этому времени в наиболее развитых странах мира, список которых тогда возглавляла подпитываемая многочисленными колониями Англия, начался активный процесс перехода от преимущественно аграрного устройства экономики к индустриальному. Зарождающийся промышленный капитализм обусловил потребность в повышении производительности труда, а также улучшении качества и снижении себестоимости продуктов производства.

Данным преобразованиям способствовало множество факторов: развитие торговли и формирование рынка наемного труда, становление банков и системы кредитования, эволюция права и расцвет точных наук, рост количества изобретений и технических новаций. Примитивный ручной труд и деревянные орудия труда уже не могли обеспечить потребности общества. Фабрики и мануфактуры остро нуждались в механизмах и машинах, изготовленных из металла. Именно быстро прогрессирующая металлообработка сыграла особую роль в успехе промышленной революции XVIII - XIX столетий.

Металлообработка, как основа фабричног о производства машин и механизмов

До начала индустриального переворота технологии обработки металлов путем резания, сверления и шлифовки совершенствовались крайне медленно, и эта работа носила разрозненный характер. В мануфактурный период потребность в новых инструментах подвигла владельцев фабрик к созданию вспомогательных мастерских, оборудованных элементарными сверлильными, точильными и шлифовальными станками. Часть из них приводилась в действие мускульной силой, другие - энергией воды. Но общим для всех этих приспособлений была минимальная степень механизации процесса обработки, что обуславливало низкое качество изделий.

В начале XVIII века изготовление деталей на станке выполнялось рабочим, который был вынужден удерживать обрабатывающий инструмент в руке. К сожалению, мировая техническая общественность тогда не узнала об изобретении талантливого русского механика А.К.Нартова - суппорте резцедержателе, которым он еще в 1717 году оснастил построенный им же токарный копировальный станок. В России тех лет данная разработка, как и многие другие изобретения этого талантливого «начальника» придворной токарни и воспитанника царя реформатора Петра I, была не востребована, и на время забыта.

Только ближе к концу столетия конструкция Нартова была изучена и стала отправной точкой для создания управляемого механического суппорта английским механиком и изобретателем Генри Модсли. После этого события устройство почти всех основных видов станков, применявшихся в мануфактурах и на фабриках, подверглось основательной модернизации. До этого токарные работы выполнялись при помощи примитивных держателей резца, что не позволяло обеспечить необходимую точность обработки. С появлением управляемого суппорта данная проблема была окончательно устранена.

«Социальный» заказ и потребность фабрик в новых, воплощенных в металле средствах производства, всячески стимулировали развитие способов металлообработки. Эта востребованность стала реальным катализатором процессов индустриализации, и привела к созданию новой отрасли промышленного производства - машиностроения. Однако, для того чтобы в полной мере удовлетворить технические запросы быстро развивавшегося общества, машиностроению предстояло совершить качественный технологический прорыв.

Важнейшие разработки и изобретения эры индустриального переворота

1.Токарный станок

В Англии революционные преобразования экономики начались с бурного прогресса в текстильной промышленности. Обеспечить эту отрасль новыми, более производительными машинами удалось благодаря не менее быстро развивавшимся технологиям и совершенствованию методов металлообработки. Спрос обеспечил быструю эволюцию средств производства, и, в первую очередь, одного из основных на то время технических средств обработки металлов резанием - токарного станка. На протяжении XVIII - XIX столетий конструкция токарного станка претерпела множественные усовершенствования, среди которых следует особо отметить следующие:

● 1712 г. Изобретение российским механиком Андреем Константиновичем Нартовым самоходного суппорта, обеспечившего возможность фиксированного крепления резца и его точного линейного перемещения вдоль обрабатываемой детали.

●1718 - 1729 г.г. Совершенствование А.К.Нартовым устройства токарного станка - копира, в котором траектория хода привода суппорта и передвижение копировального пальца управлялись различными участками ходового винта с отличающимися параметрами нарезки.

● 1751 г. Первый в мире полностью металлический токарный станок универсального типа от француза Жака де Вокансона. Его отличала тяжелая станина, мощные, изготовленные из металла центры, и V-образные направляющие.

● 1778 г. Новые типы винторезных станков авторства английского механика Д. Рамедона. Для изготовления резьбы с тем или иным шагом, в одном из них применялись сменные шестерни, в другом за движение резца отвечала специальная струна, которая наматывалась на вал определенного диаметра.

● 1795 г. Усовершенствованный французским механиком Сено функционал винторезного станка. Помимо уже применявшихся в станках Рамедона сменных шестерен и большого ходового винта, очевидным отличием данной разработки стал оригинальный конструктив механизированного суппорта.

● 1798 - 1800 г.г. Совершенная модель универсального токарного станка, построенная английским инженером Генри Модсли и его учениками. Данная конструкция стала прообразом токарно-винторезных станков будущего, и во многом определила направление развития данного вида металлообрабатывающего оборудования на сто, и более лет вперед. Кроме того, Г. Модсли первым начал процесс стандартизации резьбовых соединений.

● 1815 - 1826 г.г. Работы учеников и последователей Генри Модсли - Р.Робертса и Д.Клемента. Первому из них удалось улучшить станки за счет оптимального расположения ходового винта, создать элементарный вариатор в виде зубчатого перебора и сделать более удобным управление, вынеся все переключающие органы ближе к рабочему месту токаря. Д.Робертсу историки станкостроения приписывают создание лоботокарного станка, позволившего обрабатывать детали крупных диаметров.

● 1835 г. Важнейшая доработка механизма подачи токарных станков британским инженером-механиком и изобретателем Джозефом Витуортом - еще одним учеником Г.Модсли. Он разработал механизм поперечной передачи и связал его с продольным приводным механизмом.

● 1845 г. Автоматизированный револьверный станок американского инженера С.Фитча, предложившего прототип револьверной головки с восемью закрепленными в ней сменными резцами. Быстрая смена режущих инструментов снизила до минимума потери времени на их переустановку, и резко повысила производительность труда при обработке серийных изделий.

● 1873 г. Создание прообраза металлорежущего токарного станка автомата американским инженером и предпринимателем Х.Спенсером, который усовершенствовал конструкцию разработанных его предшественниками револьверных станков. Важной новацией авторства Х.Спенсера стала модернизированная система управления с использованием кулачкового механизма и распределительного вала.

● 1880 - 1895 г.г. Начало мелкосерийного выпуска токарных систем фирмы «Кливленд» и металлорежущего оборудования других производителей, построенного по принципу многошпиндельного станка автомата. Достигнутое таким образом расширение функциональных возможностей позволило реализовать давнишнюю мечту разработчиков промышленного металлорежущего оборудования - за счет совмещения различных операций многократно повысить производительность и экономическую эффективность работы станочного парка.

2.Фрезерный станок

Обтачивая вращающуюся деталь, невозможно выполнить обработку продольных и наклонных плоских поверхностей, а также устройство всевозможных пазов, канавок, подсечек, сплошных «карманов» и окон. Закрепив неподвижно деталь, и сделав подвижным вращающийся режущий инструмент, человечество открыло для себя фрезерные работы еще в XVII веке, когда китайские мастера изготовили достаточно примитивный станок, тем не менее, позволивший обработать крупную плоскую деталь для астрономического прибора.

Однако обеспечить точную работу механизма подачи вращающейся фрезы, достаточную для выполнения мелких работ по металлу, оказалось значительно сложнее, чем управлять суппортом с неподвижно закрепленным резцом в токарном станке. Разнообразные конструкции для фрезерования плоских поверхностей, разработанные в XVII веке, годились только для обработки изделий из дерева или кости. Многочисленные попытки создать станок для фрезерования металлических деталей успехом в то время не увенчались.

В полной мере решить эту задачу смог американский промышленник и инженер Илай Уитни, который в 1818 году построил полноценный фрезерный станок с механизированным суппортом, длительное время применявшийся на принадлежавшем ему оружейном заводе. Несмотря на наличие деревянной станины, деревянного двухступенчатого шкива и кустарный внешний вид, фрезерный станок конструкции Илая Уитни успешно справился со всеми возложенными на него функциями, и работал практически без поломок.

Заслуживают нашего внимания конструкции специализированных фрезерных станков, разработанных российскими механиками для оружейного завода в Туле. Уже к 1826 году там были сданы в эксплуатацию два станка для подрезки казенных концов ружейных стволов. Закрепленный в специальном подвижном приспособлении, ствол подавался в рабочую зону торцовой фрезы, Конструктивно и по внешнему виду изготовленные тульскими мастерами станки были совершеннее изделий Илая Уитни, и обеспечивали более высокое качество обработки поверхности деталей.

В первой половине XVIII века технический прогресс в области совершенствования конструкций и функциональных возможностей фрезерных станков был связан с потребностями оружейников. Очередной и более совершенный, чем разработки предшественников, прототип фрезерного станка в 1835 году был изготовлен механиками американской оружейной компании «Гай, Сильвестр и Ко». Отличительной особенностью данной конструкции стала уникальная система перемещения фрезы в вертикальной плоскости, которая впоследствии была преобразована в более надежный механизм подъема стола.

В середине XVIIIвека возможности фрезерных станков наконец-то были востребованы «мирными» предприятиями, которые уже вовсю работали на нужды индустриальной революции, и вынуждены были обрабатывать плоские поверхности шлифованием. Первой разработкой гражданского назначения стал станок английской компании «Нэсмит и Гейскелл», который выполнял фрезерование плоских граней гаек. Несмотря на узкую специализацию, это устройство, по сути, являлось универсальным горизонтально-фрезерным станком, и вполне могло применяться на множестве других операций.

Еще более совершенную конструкцию фрезерного станка в 1855 году разработала и воплотила в металле американская компания «Линкольн» (Phoenix Iron Works Джорджа Линкольна). Рабочий стол этого изделия, как и у предшественников, приводился в движение ременной передачей и червячным механизмом, но для продольного перемещения стола здесь был применен ходовой винт с маховиком. Установка фрезы в вертикальной плоскости выполнялась в данной конструкции перемещение подшипников оправки, что также стало определенной технической новацией, обеспечившей удобство и повысившей точность работы. Схема станка стала классической и была заимствована многими производителями фрезерного оборудования.

История создания этого популярного станка и его широкого распространения тесно связана с именами людей, которые впоследствии основали всемирно известную и в наши дни компанию. Фрэнсис Пратт, создатель «Линкольна», работал начальником производства в Phoenix Iron Works вместе с Эмосом Уитни (родственником родоначальника фрезерного оборудования Илая Уитни). Оба были талантливыми механиками и изобретателями и в 1860 году основали Pratt & Whitney Company, специализирующуюся на выпуске металлообрабатывающего оборудования. В годы Гражданской войны в США компания существенно разрослась и станки под этой маркой стали продаваться по всему миру. В настоящее время Pratt & Whitney- крупнейший поставщик газотурбинных двигателей и генераторных установок.

3.Паровой двигатель Уатта - востребованный привод станочного оборудования

Приводимые в действие силой ветра или падающей воды токарные, сверлильные и фрезерные станки не могли в полной мере обеспечить необходимые параметры вращения заготовок или инструментов, что существенно сказывалось на качестве обработки металлов. Чтобы организовать фабричный выпуск новых машин и других средств производства, требовался мощный движитель, который смог бы с необходимой скоростью и силой приводить в действие механизмы станочного оборудования. Таким двигателем стала созданная шотландским инженером, механиком и изобретателем Джеймсом Уаттом универсальная паровая машина.

Оригинальную конструкцию «парового насоса» в 1698 году разработал и изготовил Томас Сэвери, который в том же году запатентовал свое изобретение и применил его для откачивания шахтных вод. По причине низкой производительности и большого расхода топлива использовать этот двигатель в качестве привода агрегатов станочного оборудования было невозможно. Данную конструкцию, начиная с 1705 года, пытался улучшить другой англичанин - Томас Ньюкомен. Он довел построенный на ее основе водоподъемный насос до мелкосерийного производства, однако из-за недостаточной мощности для применения в промышленности этот двигатель также не подходил.

Свой вариант парового двигателя научный консультант университета в Глазго Джеймс Уатт разработал в 1764 году. Но только спустя 12 лет, когда его партнером стал состоятельный промышленник Мэтью Болтон, изобретателю удалось организовать производство и коммерческую продажу изготовленных паровых машин. Именно Уатт сумел преобразовать поступательное движение поршней своих машин во вращение нагрузочного выходного вала. Начальная конструкция потом многократно дорабатывалась и становилась все более мощной и экономичной. Но главное было сделано - в конце XVIII века металлорежущие станки получили такой необходимый, и не зависящий от природных явлений, автономный привод.

Дальнейшее развитие металлообрабатывающих станков

Индустриальная революция обусловила необходимость в разработке и выпуске машин практически для всех отраслей промышленного производства. От уровня развития средств металлообработки зависело состояние экономики, поэтому техническая база станкостроения непрерывно совершенствовалась. Конструкция механического суппорта, первично разработанная для крепления и управляемого перемещения резцов токарного станка, была с успехом применена в других видах станочного оборудования.

Для создания новых металлообрабатывающих устройств применялся не только механический суппорт, но и другие конструктивные узлы токарного станка - система зубчатой передачи, механизм подачи, зажимные устройства и элементы кинематики. Многочисленные американские машиностроительные заводы, которые к середине XIX века в техническом развитии обогнали родоначальников станкостроения - англичан, массово выпускали шлифовальные, расточные, токарно-револьверные, универсально-фрезерные и карусельные станки, ставшие со временем основой промышленного расцвета и мощи США.

В 60-е годы XIX века машиностроение начало стремительно развиваться в Германии и России. В нашей стране одним из пионеров станкостроения стал Тульский оружейный завод, который для собственных нужд начал выпуск токарных, фрезерных, сверлильных, резьбонарезных, шлифовальных, протяжных и шлифовальных станков. Успешно начали работу машиностроительные предприятия, построенные в Москве, Ижевске, Сестрорецке, Воронеже и Санкт-Петербурге. Первым специализированным предприятием станкостроения стал московский завод братьев Бромлей, позднее переименованный в «Красный Пролетарий».

Российские заводы быстро освоили производство всего необходимого ассортимента станочного оборудования, включая оригинальные собственные разработки продольно-строгальных и колесотокарных станков. Несмотря на эти очевидные успехи, общий уровень российского станкостроения тех лет существенно отставал от количественных и качественных показателей машиностроительных отраслей Англии, США и Германии, поэтому основная масса станочного оборудования для заводов и фабрик России приобреталась их владельцами за рубежом. Типовым оснащением металлообрабатывающих предприятий того времени были станки шести видов:

● Токарные , на которых обтачивали наружные и внутренние поверхности тел вращения, выполнялась обработка гладких и ступенчатых валов, изделий в форме шара или конуса, растачивались цилиндрические детали и нарезалась резьба.

● Фрезерные станки , позволявшие обрабатывать внешние и внутренние поверхности заготовок деталей сложной формы, к которым предъявлялись повышенные требования по точности и качеству.

● Строгальные станки горизонтального и вертикального типа, предназначенные для обработки заготовок и изделий с плоскими поверхностями.

● Сверлильные станки , при помощи которых высверливались, растачивались и обрабатывались отверстия, а также могли нарезаться резьбы.

● Шлифовальные машины, на которых производилась чистовая обработка изделий специальным абразивным инструментом и материалами.

● Станки специального назначения , разработанные и изготовленные для выполнения ограниченного количества или одной конкретной операции технологического процесса.

В конце XIX века металлообрабатывающее оборудование всех основных групп дифференцировалось, и выпускалось в виде универсальных станков, либо машин специального назначения. Действительно, зачем тратиться на сложный и дорогой станок, если он будет использоваться для выполнения всего нескольких однотипных операций. К примеру, так появилось специальное расточное оборудование, применявшееся для изготовления стволов орудий и обработки любых других изделий цилиндрической формы и большой длины.

При попытке приспособить токарный станок к работе с заготовками малой длины и значительных диаметров была разработана конструкция лоботокарного станка. Подобным образом, под конкретную задачу, появились токарно-карусельные станки для обработки заготовок большого веса и размера, с которыми не могло работать оборудование стандартного исполнения. Для обработки крупногабаритных изделий были разработаны конструкции радиально-сверлильных и продольно-строгальных станков с длинными подвижными столами.

Наивысшим достижением станкостроительной отрасли конца XIX века стали станки токарно-револьверного типа, оборудованные головками для одномоментной установки до 16 инструментов, а также карусельно-фрезерное оборудование, позволявшее вести обработку сразу нескольких изделий крупного веса и размеров. Не менее востребованными стали все специализированные машины, предназначенные для нарезки зубьев и обработки зубчатых колес - станки зубофрезерного, зубодолбежного и зубострогального типа.

На рубеже XX века конструкторы и инженеры механики считали, что дальнейшее развитие станочного оборудования для металлообработки должно быть связано с автоматизацией, дальнейшим повышением точности и скорости выполнения операций. Огромное значение для будущего отрасли имело изобретение американскими инженерами Уайтом и Тэйлором высоколегированной «быстрорежущей» стали для изготовления резцов и других металлорежущих инструментов. Однако открывшимися в связи с этим изобретением возможностями обработки металлов на повышенных скоростях станкостроители смогли в полной мере воспользоваться уже в XX веке.

Избранные персоны промышленной революции

Основой любых прогрессивных изменений в жизни общества, будь то социальные, экономические или технологические преобразования, являются конкретные личности. Кроме потребностей общества в совершенствовании технического базиса производства, необходимым условием индустриальной революции стала созидательная деятельность множества талантливых людей - станочников, механиков, изобретателей и инженеров конструкторов.

Именно они, дополняя и совершенствуя разработки друг друга, создали в итоге станочный парк, который позволил наладить производство необходимого количества новых и более совершенных средств производства. Для примера перечислим хотя бы нескольких «действующих лиц» индустриальной революции, не забыв и о наших великих соотечественниках, также внесших свой весомый вклад в практику и теорию металлообработки:

● А.К.Нартов - выходец из народа, начавший карьеру токарем дворцовой мастерской Петра I, и закончивший свой земной путь в генеральском чине статского советника. После обучения за границей, молодой заведующий придворной «токарней» Андрей Нартов еще в 1717 году предложил конструкцию механизированного суппорта токарного станка. Впоследствии А.К.Нартов детально разработал механизмы еще 34 станков, но после его смерти рукописи попали в придворную библиотеку, и были найдены потомками только через 200 лет.

● Генри Модсли - английский механик, который увековечил свое имя созданием в 1794 году совершенной конструкции крестового механического самоходного суппорта. Он же в 1798 году при разработке токарно-винторезного станка применил сменный ходовой винт, и впервые предложил стандартизовать все резьбовые детали и соединения. Кроме того, Генри Модсли известен тем, что обучил и воспитал на собственном заводе целую плеяду учеников, каждый из которых продолжил дело учителя и внес собственный вклад в дальнейшее развитие средств металлообработки.

● Джозеф Витуорт . Этот британский инженер и предприниматель вошел в историю не только усовершенствованием конструкции поперечной передачи токарного станка. Впоследствии Д,Витуорт стал промышленником, построил собственный механический завод, а главное - еще в 1841 году предложил принципы унификации деталей машин и стандарты винтовой резьбы, которые носят его имя и применяются поныне. Он же является автором системы калибров, которую разработал и вместе с особо точными измерительными приборами ввел в практику работы своего завода, показав тем самым пример станочникам всего мира.

● И.А.Тиме - российский ученый и инженер механик, впервые изучивший и осветивший в своих трудах процессы, которые происходят при механической обработке металла. Изучая параметры образования стружки при различных скоростях подачи и резания, он смог установить важные закономерности, позволившие ему в 1870 году опубликовать рекомендации по настройке оптимальных режимов работы металлорежущих станков.

● К.А.Зворыкин - выпускник Санкт-Петербургского механического технологического института, впоследствии профессор. Константин Алексеевич Зворыкин продолжил изыскания И.А.Тиме и опубликовал труды, посвященные проблемам оптимального резания металлов, в которых привел уточненную схему усилий, воздействующих на резец. В 1883 году К.А.Зворыкин создал прибор, позволявший определить силу резания, и вывел формулу, по которой можно было рассчитать наиболее эффективные режимы работы станка.

● Фредерик Тэйлор - американский инженер, в течение 26 лет изучавший процессы резания металлов резцами различной формы, под различными углами и на всех возможных скоростных режимах. Он выявил закономерности, влияющие на качество обработки, затраты времени, толщину стружки, параметры охлаждения и стойкости резцов. В результате он практическим путем установил самые выгодные режимы металлообработки, и в 1884 году создал на основе своих исследований специальную счетную линейку рабочего - станочника, по которой можно было определить оптимальный режим резания. Работы Ф.Тейлора имели неоценимое значение для совершенствования способов металлообработки, и с благодарностью были приняты профильными специалистами всего мира.

Российское станкостроение на пороге XX века

Индустриальная революция в России, с ее преимущественно аграрным укладом экономики, запоздала почти на столетие. Однако, начавшись в середине XIX столетия, за достаточно короткий по историческим меркам период в 50 лет промышленная революция подвергла всю производственную и социально-экономическую сферу российского государства необратимой реформации. После отмены крепостного права в стране окончательно утвердился капитализм и присущие ему рыночные отношения, быстро шли процессы накопления капитала и создания промышленных предприятий. Как сто лет назад в Англии, внедрение высокопроизводительных машин началось на фабриках хлопчатобумажной промышленности.

По данным статистики, к началу 1900 года в России начитывалось 1805 предприятий машиностроения и металлообработки, оснащенных 2966 механическими двигателями. Общее количество и видовое разнообразие металлорежущих станков история, к сожалению, не сохранила. В то же время на 185 ткацких фабриках применялось более 150 тысяч механических ткацких станков, многие из которых были изготовлены на отечественных машиностроительных предприятиях. Российское станкостроение, хотя значительно отставало от уровня ведущих стран мира, развивалось поистине семимильными шагами. К концу XIX века по уровню оснащенности промышленных предприятий металлообрабатывающими станками Россия вышла на среднемировые показатели.

Российское станкостроение прошло длительный путь своего развития, прежде чем обрело современные черты. Начало этого пути можно отнести к 1712 году, когда Андрей Нартов, русский механик, изобрел , оснащенный самоходным суппортом. Свои имена в историю российского станкостроения вписали многие другие умельцы, которые создали отрезные, опиловочные, сверлильные, некоторые другие станки – Павел Захава, Яков Батищев, Алексей Сурнин, Лев Собакин.

Отечественные мастера разрабатывали не только механические, но и оптические приборы. Их первые образцы были изготовлены в период правления Петра I в оптической мастерской, которая была организована императором. 1726 год был ознаменован открытием кафедры оптики при Академии наук, а также основанием оптической мастерской, руководство которой осуществлял М.В.Ломоносов.

Первым российским предприятием по производству станков для металлообработки стали, который был основан в Петербурге в 1790 году. В 1815 году выпуск был налажен на Тульском оружейном заводе. Отметим, что в конце XIX века многие отечественные машиностроительные предприятия начали выпуск станков наряду с другой изготавливаемой ими продукцией.

Исторические документы говорят о том, что в царской России с 1914 по 1917 год использовалось лишь 80-100 тысяч станков для обработки металла. Стремительный рост промышленного производства, который проявился и в таких отраслях, как металлообработка и машиностроение, был обусловлен индустриализацией народного хозяйства. Станкостроение в первые годы советской власти фактически создавалось заново. 29 мая 1929 года был образован «Станкотрест»: этот день стал официальной датой возникновения станкостроительной отрасли. К 1932 году токарные, шлифовальные и , некоторые другие виды оборудования выпускали восемь специализированных заводов; накануне Великой Отечественной войны в нашей стране действовал уже 41 такой завод.

Описывая этапы развития отечественного станкостроения, нельзя обойти вниманием создание в 1933 году ЭНИМС – Экспериментального научно-исследовательского института металлорежущих станков. Именно в ЭНИМС впервые в Европе были разработаны многошпиндельные агрегатные станки. Колоссальный вклад в развитие станкостроения внес ВНИИИ – Всесоюзный научно-исследовательский институт.

В послевоенные годы перед станкостроительной отраслью были поставлены две основные цели – увеличить объем выпуска продукции и улучшить ее технические характеристики. Были введены в эксплуатацию Минский, Рязанский, Коломенский, многие другие станкостроительные заводы. В 70-е годы XX века был налажен выпуск станков с ЧПУ, количество моделей которых составило около 60, при этом более 40 моделей имели возможность автоматической смены инструмента. Широкое распространение получили электрохимические и электрофизические способы обработки металла, а также размерная обработка с использованием светового луча.

Непрерывно возраставшее значение машин во всех отраслях производства вызвало бурное развитие станкостроения - технической базы всей машиностроительной промышленности. Металлообрабатывающие станки явились основой производства машин машинами. Их назначение - обработка всевозможных металлических заготовок с целью получения деталей определенной конфигурации, с заданными размерами, формой и качеством. Чем больше масштабы производства машин, тем более массовым должен быть выпуск деталей, тем более совершенными и производительными должны быть станки, обеспечивающие обработку необходимых деталей. Механический суппорт, примененный вначале для токарных и токарно-винторезных станков, был впоследствии превращен в весьма совершенный механизм и в модернизированной форме перенесен на многие станки, предназначенные для изготовления машин.

По мере совершенствования механического суппорта, системы зубчатых передач, механизма подачи, зажимных устройств и некоторых других конструктивных элементов кинематической схемы металлорежущие станки превращаются во все более развитые машины. В 70-х годах XIX в. машиностроение уже располагало основными рабочими машинами, позволявшими производить механическим способом важнейшие металлообрабатывающие операции.

Выдающуюся роль в развитии станкостроения сыграл машиностроительный завод, созданный Генри Модели. По существу это была настоящая школа механиков-машиностроителей, развивавших прогрессивные технические традиции основателя английского станкостроения. Здесь начинали работу и творческую деятельность такие видные конструкторы, исследователи и изобретатели в области машиностроения, как Д. Вит- ворт, Р. Роберте, Д. Несмит, Д. Клемент, Э. Уитни и др. Существенно то, что на заводе Модели была применена уже машинная система производства: трансмиссиями соединялось большое число рабочих машин, приводимых в движение универсальным тепловым двигателем. Этот завод изготовлял вначале детали для паровых машин, а в дальнейшем выпускал токарные, строгальные и другие механические станки. По образцу завода Г. Модели (впоследствии завод фирмы «Maudslay and Field») начали создаваться многие машиностроительные предприятия .

Ведущее положение в мировом станкостроении заняли заводы фирм «Nasmyth», «Whitworth», «Sharp and Robert» в Англии, «S. Sellers», «Pratt and Whitney», «Brawn and Sharp» в США. В 70-90-х годах американские предприятия, освоив выпуск новых типов станков (токарно-револьверных, универсально-фрезерных, карусельных, расточных, шлифовальных), начали опережать в техническом отношении английское станкостроение. В Германии производство станков начало развиваться в основном с 60 - 70-х годов XIX в. Здесь возникли фирмы «Reinecker», «Schiss», «Heimer und Pielz», «Waldrich», «Weisser» и др.

В России станки для оружейного производства (токарные, сверлильные, фрезерные, резьбонарезные, протяжные, шлифовальные, полировочные) изготовляли на Тульском оружейном заводе. В дальнейшем такие станки начали строить Ижевский, Сестрорецкий, Луганский заводы. Основанный в Москве завод бр. Бромлей (ныне «Красный пролетарий») стал первым русским специализированным станкостроительным заводом; на Всероссийской выставке в Петербурге в 1870 г. он выставил несколько оригинальных станков: радиально-сверлильный, продольно-строгальный, поперечно-строгальный. На политехнической выставке в Москве в 1872 г. завод получил золотую медаль за экспонированные продольно-строгальные и колесо-токарные станки. В 1900 г. завод бр. Бромлей успешно демонстрировал свою продукцию на Всемирной промышленной выставке в Париже. Появились в России и другие станкостроительные предприятия: «Фельзер» в Риге, «Феникс» в Петербурге, «Штолле» и «Вейхельт» в Москве, завод бр. Маминых в Балакове, «Столь» в Воронеже, заводы Грачева и Доброва в Москве. Однако в целом выпуск станков в России был незначительным даже в 900-х годах; он не удовлетворял потребности развивавшейся промышленности ни по количеству, ни по техническому уровню. Это и служило причиной значительного импорта зарубежных станков для российских заводов и фабрик.

Мировое станкостроение в последней трети XIX в. располагало пятью основными типами металлорежущих станков. Преобладающую часть станочного парка составляли токарные станки, которые применяли для обработки наружных и внутренних поверхностей тел вращения. На токарных станках обтачивали гладкие и ступенчатые валы, конусы, шары, различные фасонные поверхности, растачивали цилиндры, отверстия, нарезали резьбу. Вторую многочисленную группу составляли сверлильные станки, предназначавшиеся для сверления и обработки отверстий, а также для расточки и нарезки резьбы. Строгальные станки, подразделявшиеся на горизонтальные и вертикальные (долбежные), служили для обработки плоских поверхностей изделий. Расширялось использование фрезерных станков для обработки наружных и внутренних поверхностей особенно точных деталей, а также для получения изделий фасонной конфигурации. Наконец, пятую группу металлообрабатывающего оборудования составляли шлифовальные станки, на которых проводили чистовую обработку деталей различной формы с помощью абразивных материалов и инструментов.

В свою очередь, специализированные типы станков дифференцировались по характеру выполняемых в производственном процессе технологических операций. Появляются станки, предназначенные для выполнения одной определенной или нескольких аналогичных операций. Так, в группе универсальных токарных станков появился специализированный станок для растачивания длинных цилиндрических и полых изделий (типа орудийных стволов и гребных валов). Был создан горизонтально-расточный станок, предназначенный для точной расточки внутренних поверхностей. Специфика обработки крупных деталей малой длины и большого диаметра вызвала появление токарно-лобовых станков. Для тяжелых, крупногабаритных изделий, которые трудно установить на обычных токарных станках, создаются токарно-карусельные станки. Видную роль в металлообработке начинают играть токарно-револьверные станки, снабженные специальной револьверной головкой, в которой закрепляют разнообразные режущие инструменты. Некоторые станки револьверного типа позволяли устанавливать в одной головке до 12-16 инструментов.

Дифференцируются и другие типы станков. Из сверлильных выделяются радиально-сверлильные станки, предназначенные для сверления и последующей обработки отверстий в деталях больших габаритов, которые не могут устанавливаться на обычных сверлильных станках. Для строгания плоскостей крупных корпусных деталей (типа рам, станин, корпусов машин) создаются мощные продольно-строгальные станки с движущимся столом длиной 3-4 м и более. Появляются продольно- и кару- сельно-фрезерные станки, позволяющие обрабатывать одновременно по нескольку массивных деталей. Наряду с обычными шлифовальными станками конструируются круглошлифовальные станки для наружного шлифования, для внутреннего шлифования и т. д. Создается оборудование, специально предназначенное для нарезания зубьев в зубчатых колесах: зубофрезерные, зубодолбежные, зубострогальные станки. Усложнение деталей машин и специализация металлообработки приводят к появлению шлицефрезерных, шпоночно-фрезерных, протяжных, хонинговальных и других специальных станков .

Параллельно с развитием металлорежущего оборудования шел процесс технического совершенствования других видов машин-орудий, предназначенных для обработки металлов. Так, потребности получения крупных металлических заготовок вызвали проектирование и строительство гигантских машин для ковки и прессования металлоизделий. В 70-80-х годах на заводах Круппа в Германии работали паровые молоты с массой падающих частей 50-75 т. В 1891 г. в США был построен огромный молот с массой рабочей части 125 т. Высота этого гиганта составляла 27,5 м, а наковальня весила 475 т; от ударов машины при ее работе содрогались близлежащие заводские здания и постройки . Сложности эксплуатации молотов-гигантов привели к распространению на машиностроительных заводах для производства крупных поковок мощных гидравлических прессов. При рабочем усилии гидравлического пресса 10 тыс. т он заменяет молот с массой падающих частей до 500 т (постройка и использование такого молота были бы чрезвычайно трудным делом). Без мощных гидравлических прессов была бы невозможна постройка многих машин-гигантов, у которых отдельные части весили десятки и более тонн.

Повышение производительности металлообрабатывающего оборудования требовало возможно большей механизации основных и вспомогательных операций, сокращения непроизводительных затрат времени. В то же время сужение функций станков прямо вело к упрощению выполняемых ими операций и тем самым создавало благоприятные условия для внедрения автоматических процессов. Были созданы полуавтоматические и автоматические станки, у которых подвод режущего инструмента в рабочее положение, подача инструмента и отвод его после работы в исходное положение совершались автоматически, без участия человека.

Первыми автоматизированными станками были деревообрабатывающие автоматы , сконструированные в США К. Випплем и Т. Слоаном. Один из первых металлорежущих автоматов создал американец X. Спенсер в 1873 г. на базе револьверного станка. В качестве управляющего устройства в этом автомате использованы кулачки и распределительный вал. Появившиеся в 70-80-х годах автоматы системы «Кливленд» имели устройства для накатки резьбы, для быстрого сверления отверстий, нарезания шлицев, фрезерования четырех плоскостей. Получили также распространение автоматы системы «Brawn and Sharp» и др.

Технический прогресс станкостроения привел к созданию в 90-х годах XIX в. многошпиндельных станков-автоматов; их появление было вызвано стремлением максимально увеличить число одновременно работающих инструментов и тем самым повысить производительность станка с помощью совмещения операций. В многошпиндельных автоматах могли включаться в работу десятки фасонно-отрезных, проходных и осевых инструментов. Однако в этот период станки такого типа еще не получили широкого применения .

Рост объема металлообработки заставил пересмотреть все ранее существовавшие средства резания металлов и вызвал значительное их усовершенствование. Особенно сильно на развитие технологии механической обработки подействовало изобретение в начале 900-х годов быстрорежущей стали, знаменовавшей крупный прогресс в инструментальном производстве. Эта сталь, впервые предложенная в 1898 г. американцами Тейлором и Уайтом, получила название быстрорежущей за свою способность сохранять режущие свойства при повышенных скоростях резания.

Резцы, изготовленные из быстрорежущей стали, впервые демонстрировались на Всемирной промышленной выставке в Париже в 1900 г. С применением этих резцов скорость резания почти в 5 раз превысила скорости, допускаемые для резцов из обычной углеродистой стали. Добавка в сталь специальных легирующих элементов (марганца, хрома, вольфрама) значительно повышала твердость инструмента и его красностойкость, т. е. способность сохранять свои рабочие свойства при нагреве, возникающем в процессе обработки. Твердость новой стали не падала даже при нагреве до красного каления (при температуре 600° С). Многочисленные опыты, проведенные в 1901 -1906 гг., привели Тейлора и Уайта к заключению, что лучшим быстрорежущим сплавом является сталь с содержанием 0,67% углерода, 18% вольфрама, 5,47% хрома. 0,11% марганца, 0,29% ванадия и 0,043% кремния. Быстрорежущую сталь такого состава закаливали нагревом до очень высокой температуры (свыше 900° С) с последующим быстрым охлаждением в воде. Инструменты, изготовленные из быстрорежущей стали, вскоре получили широкое распространение.

Еще большую твердость и износостойкость придали режущему инструменту твердые сплавы, в которых карбиды легирующих элементов - вольфрама, молибдена и хрома составляли основу рабочей части инструмента. В 1907 г. англичанину Хейнсу был выдан патент на твердый сплав из литых карбидов, названный им «стеллитом». В последующие годы создаются и другие твердые сплавы подобного типа, не получившие, однако, в то время большого распространения, так как при высокой твердости и красностойкости они были весьма хрупкими.

Применение инструментов из быстрорежущей стали и твердых сплавов привело к постепенному изменению конструкции оборудования, к появлению так называемых «быстрообрабатывающих станков» . Чтобы полностью использовать режущие свойства новых инструментов, конструкторы при проектировании станков должны были обеспечить большие усилия резания и большие скорости, чем при работе резцами из углеродистой стали. Потребовались большая мощность привода станков, большее число ступеней скоростей, более быстрое управление и обслуживание. Известный технолог проф. А. Д. Гатцук в предисловии к книге Ф. Тейлора писал, что появление быстрорежущей стали открыло новую эру в механическом деле .

Технический прогресс в области металлообработки и станкостроения был неразрывно связан с новой областью теоретических и экспериментальных исследований, составивших впоследствии теорию резания металлов.

Начало научного изучения процессов механической обработки металлов было положено работами известного русского ученого, профессора И. А. Тиме. Проведенные им в 60-80-х годах исследования процесса стружкообразования при разных подачах и скоростях резания позволили выявить ряд закономерностей скалывания и надлома металлической стружки, сформулировать теоретические основы резания металлов и установить некоторые законы резания.

Результаты многочисленных исследований И. А. Тиме были изложены в его оригинальной работе «Сопротивление металлов и дерева резанию. Теория резания и приложение ее к машинам-орудиям» (1870 г.). Основные положения теории резания были в дальнейшем развиты Тиме в «Ме- муаре о строгании металлов», изданном в 1877 г. на русском, французском и немецком языках, а затем в капитальном двухтомном труде «Основы машиностроения» . Вопросы механики процесса резания и динамики металлообработки подробно изучал проф. К. А. Зворыкин. Его книга «Работа и усилие, необходимые для отделения металлических стружек» (1893 г.) была ценным дополнением к трудам И. А. Тиме и представляла важный вклад в техническую литературу. К проблеме рационального резания металлов было привлечено внимание и ряда других русских ученых-машиностроителей: А. В. Гадолина, П. А. Афанасьева, А. П. Гав- риленко. В Европе явления, происходящие при резании металлов, плодотворно изучали Кларинваль, Кокилья, Жоссель, Треска (во Франции), Гарт, Гартинг, Вибе (в Германии) и др.

Крупную роль в развитии теории и практических методов резания металлов сыграли работы американского инженера Ф. Тейлора. В 80-х годах им были поставлены массовые опыты по определению оптимальных углов резания, форм резцов и скоростей резания металлов. На основании почти 50 тыс. опытов, проведенных за 26 лет, было установлено, что каждая конкретная задача включает до двенадцати независимых переменных (качество металла, толщина стружки, охлаждение резцов и т. д.). Изучая зависимость скорости резания и стойкости режущего инструмента, анализируя затраты времени на каждую операцию, Тейлор эмпирически, а затем и теоретически установил наивыгоднейшие режимы резания при металлообработке, что имело большое практическое значение для машиностроения. Поскольку детальные расчеты режимов резания оказались довольно трудоемкими, Тейлор со своими сотрудниками составил специальные «счетные линейки для машиностроительных заводов», с помощью которых рабочие-станочники могли определять необходимые режимы резания. Исследования Тейлора, изложенные им в книге «Искусство резать металлы» , были затем дополнены и обобщены в его работе об основах организации промышленных предприятий , которая впоследствии послужила одним из обоснований «потогонной» системы организации капиталистического производства.

Важной особенностью техники машиностроения конца XIX - начала XX в. было повышение точности производства машин. Во многом это было связано с работами известного английского станкостроителя Д. Витвор- та, внесшего в машиностроение принципы и методы точной работы Вит- ворту принадлежит изобретение первой измерительной машины; он ввел в практику машиностроения измерительные калибры и добился возможности измерять обрабатываемые поверхности с точностью до сотых, а позже и до тысячных долей миллиметра. Калибры Витворта, допускавшие точность пригонки машинных деталей порядка одной десятитысячной доли дюйма, составляли уже в 80-90-х годах неотъемлемую принадлежность каждого крупного машиностроительного завода в Европе и Америке. В последние годы жизни Витворта его предприятие могло изготавливать измерительные машины, обеспечивавшие точность до одной миллионной доли дюйма. На заводе Витворта были впервые реализованы принципы стандартизации и взаимозаменяемости резьбы на винтах, нашедшие впоследствии широчайшее применение в машиностроении и ставшие основой создания унифицированных и стандартных деталей и узлов машин.

Изготовление многочисленных деталей и частей машинного оборудования на специализированных и высокопроизводительных металлорежущих станках с соблюдением методов точных измерений, на прочной основе нормалей, стандартов и принципов взаимозаменяемости деталей подготовило техническую базу для перехода машиностроения к серийному и массовому производству изделий.

Станкостроение первоначально развивалось преимущественно в старых машиностроительных центрах. На размещение станкостроительных заводов оказывает влияние трудоемкость...

Станкостроение . Станкостроение специализировано на изготовлении автоматических станков и линий, агрегатных станков, гибких производственных систем, станков с числовым...

Станкостроение является базой научно-технического прогресса всего машиностроения. … Большое развитие станкостроение получило во многих районах.

Итак, среди машиностроительных центров наиболее крупными являются: Самарский (станкостроение , производство подшипников, самолетостроение...

Основные сведения. Краткий обзор истории отечественного станкостроения . Производство примитивных станков известно с давних времен.

Наиболее быстро развиваются электротехническое машиностроение, приборостроение, станкостроение . Многие производства являются металлоемкими...

В состав завода точного станкостроения в осн. входят механосборочные цехи со вспомогат. и обслуживающими помещениями.

Станкостроение . Бурное развитие машиностроения было связано, прежде всего, с быстрым ростом станкостроения - основой производства машин машинами.

В Поволжье развиты станкостроение и приборостроение, производство подшипников; автостроение; речное судостроение; тракторостроение и сельскохозяйственное...

...(драги для золотодобывающей промышленности), подъемно-транспортное машиностроение (мостовые краны), станкостроение , электротехническое машиностроение...